Carregando...

Carregando...Cadastre-se

ou

Cadastre-se como cliente

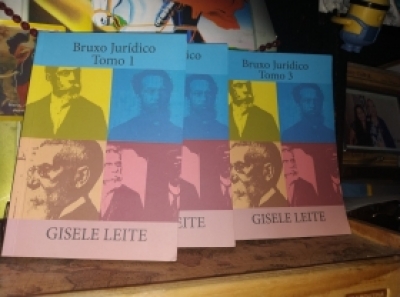

Professora universitária há mais de três décadas. Mestre em Filosofia. Mestre em Direito. Doutora em Direito. Pesquisadora-Chefe do Instituto Nacional de Pesquisas Jurídicas.

ex-Presidente da ABRADE-RJ - Associação Brasileira de Direito Educacional. Consultora do IPAE - Instituto de Pesquisas e Administração Escolar.

Autora de 37 obras jurídicas e articulista dos sites JURID, Lex-Magister, Portal Investidura, COAD, Revista JURES, entre outras renomadas publicações na área juridica.

Artigo do articulista

Sobre a Decisão da Jurisdição Constitucional

Resumo: O Judiciário contemporâneo possui forte articulação do direito positivo, e por vezes, é conjuntural, evasivo, transitório, paradoxal, complexo e, até legislador positivo. O que reforça a missão do Judiciário em atender às necessidades de controle normativo do direito positivo. Não pode negar-se exercer função que não é apenas jurídica, técnica, secundária, mas deve exercer papel ativo, inovador da ordem jurídica e social, visto que é chamado para concretizar os direitos sociais, procurando dar-lhes sua real densidade e concretude. Portanto, o juiz deverá estar cioso às transformações do mundo e da dinâmica contemporânea, ao aplicar o Direito, não pode desconhecer ou ignorar os aspectos sociais, políticos e econômicos dos fatos que lhe são submetidos. O pós-positivismo investe-se na juridicidade dos princípios jurídicos diante da insuficiência da concepção jurídica de cunho normativo e ainda diante da extrema dinâmica da realidade social em contínua mutação e complexidade. Nesse contexto, as técnicas de decisão da jurisdição constitucional se revelam proveitosas e consolidam não apenas a separação dos poderes como seu funcionamento harmônico e interdependente.

Palavras-chave: Separação dos Poderes. Jurisdição Constitucional. Controle de Constitucionalidade. Interpretação conforme à Constituição. Legislador positivo.

As bases conceituais das técnicas postas à disposição da jurisdição constitucional, bem como os perigos e riscos que seu uso acarreta, sobretudo, o fortalecimento do paradigma do legislador positivo[1]. Assim, se reconhece a insuficiência do modelo restrito de legislador negativo, mas também a ocorrência de iniciativas legiferantes que são viabilizadas pelas técnicas de decisão da jurisdição constitucional.

Frise-se que é indispensável haver mecanismos dialógicos entre os Poderes da República, de modo que a atuação colaborativa desses Poderes possa contribuir para a evitação de impasses institucionais.

O sistema de controle de constitucionalidade previsto originalmente na Constituição Federal brasileira de 1988 foi, substancialmente, transformado ao longo de sua curta vigência, tanto através de Emendas Constitucionais como por leis ordinárias. Há consenso que o modelo inicialmente esquadrinhado era insuficiente para exercer um efetivo controle de constitucionalidade a cargo do STF, principalmente, quando tratadas as questões complexas com impactos reais na vida nacional.

Afinal, o dogma da nulidade da lei considerada inconstitucional que é tão nítido na tradição constitucional brasileira e fundada na doutrina norte-americana já não mais responde adequadamente aos desafios contemporâneos. Sublinhe-se que é um marco relevante na alteração do modelo que se deu com a aprovação das Leis 9.868/199 e a 9.882/1999 que inovaram o procedimento e julgamento das referidas ações.

Uma das questões mais intrigantes é saber se as técnicas de decisão colocadas à disposição da Jurisdição Constitucional estariam favorecendo a missão de legislador positivo do STF? Despiciendo frisar que a nossa Constituição Federal não autoriza o Poder Judiciário a decidir sobre as opções decididas legitimamente por outros Poderes, mas é, por outro viés, inegável que há substancial espaço para a criação normativa pelo STF e, os fatos estão a demonstrar tal afirmação.

Aos estudiosos cabem promover um exame cauteloso das bases conceituais do modelo usado pelo STF no exercício da jurisdição constitucional, identificando possíveis distorções e oportunidades de aperfeiçoamento desse modelo.

É, particularmente, dentro do contexto brasileiro, estudar e propor medidas alternativas de forma a favorecer os mecanismos dialógicos e colaborativos entre os Poderes, substituindo impasses institucionais e disputas políticas por concretos progressos para nossa sociedade.

Há razoável, frequência que os ministros integrantes do STF reafirmam a existência de um poder ínsito na guarda da Constituição. E, o então decano da Suprema Corte, o Ministro Celso e Mello, em seu voto na apreciação do Mandado de Segurança que pleiteava a concessão da ordem para a Câmara dos Deputados empossasse suplentes de Deputados Federais em face de suposta transgressão da fidelidade partidária.

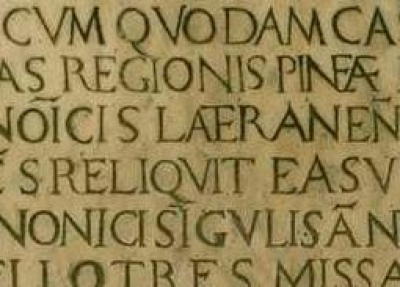

Em seu voto, afirmou in litteris, enaltecendo a doutrina de Francisco Campos:

"É preciso ter em perspectiva que o exercício da jurisdição constitucional, por esta Suprema Corte, tem por objetivo preservar a supremacia da Constituição, o que põe em evidência a dimensão essencialmente política em que se projeta a atividade institucional do Supremo Tribunal Federal – compreendida a expressão “dimensão política” em seu sentido helênico (...) -, pois, no processo de indagação constitucional, reside a magna prerrogativa outorgada a esta Corte de decidir, em última análise, sobre a própria substância do poder.

Daí a precisa observação de FRANCISCO CAMPOS[2] (“Direito Constitucional”, vol. II/403, 1956, Freitas Bastos), cujo magistério enfatiza, corretamente, que, no poder de interpretar, inclui-se a prerrogativa de formular e de revelar o próprio sentido do texto constitucional. É que - segundo a lição desse eminente publicista - “O poder de interpretar a Constituição envolve, em muitos casos, o poder de formulá-la. A Constituição está em elaboração permanente nos Tribunais incumbidos de aplicá-la (...). Nos Tribunais incumbidos da guarda da Constituição, funciona, igualmente, o poder constituinte. (grifos no original). Teria perdido a força e o sentido o princípio da separação dos Poderes, que na Constituição brasileira integra o seu núcleo imodificável? Seria necessário revisitar Montesquieu? "

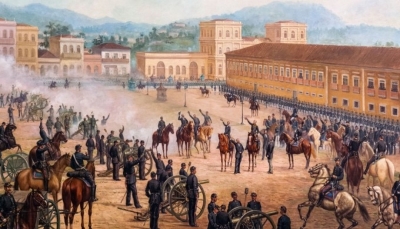

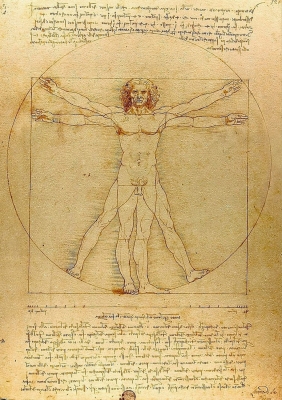

Foi no século XVIII, Montesquieu ressaltou a relevância da divisão de poderes como sendo uma garantia da liberdade do cidadão. E, considerava, em verdade, mais um preceito de arte política do que um princípio jurídico. A ideia central não era a separação dos Poderes, em si, mas sim, a inibição de um pelo outro de forma recíproca.

A Teoria da Separação dos Poderes conhecida, também, como Sistema de Freios e Contrapesos, foi consagrada pelo pensador francês Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu, na sua obra “O Espírito das leis”, com base nas obras de Aristóteles (Política) e de John Locke (Segundo Tratado do Governo Civil), no período da Revolução Francesa. Montesquieu permeando as ideias desses pensadores e, com isso, explica, amplia e sistematiza, com grande percuciência, a divisão dos poderes.

O inglês John Locke (1632-1704) estava entre os filósofos que tentava compatibilizar ciência e filosofia, por valorizar a experiência como fonte de conhecimento. O pensamento empírico de Locke influenciou as bases das democracias liberais a ponto de, no século XVIII, os iluministas franceses terem buscado, em suas obras, as principais ideias que representaram, de forma emblemática, a Revolução Francesa.

A Teoria da Separação dos Poderes de Montesquieu foi inspirada em Locke que, também, influenciou significativamente os pensadores norte-americanos na elaboração da Declaração de sua independência, em 1776.

Em todas as questões sociais e políticas Locke via que o fator último é a natureza do homem. Para Locke, os homens nasciam livres e com direitos iguais. Locke sustentava que o estado da sociedade e, consequentemente, o poder político, nascem de um pacto entre os homens.

Antes desse acordo os homens viveriam em estado natural, tal como pensava Thomas Hobbes, segundo o qual todos os homens teriam o destino de preservar a paz e a humanidade e evitar ferir os direitos dos outros, deveres que Locke considerava próprios do estado natural.

O pacto social primordial seria apenas um acordo entre indivíduos reunidos com a finalidade de empregar sua força coletiva na execução das leis naturais renunciando a executá-las pelas mãos de cada um. O objetivo desse pacto seria a preservação da vida, da liberdade e da propriedade.

Locke acreditava que os homens, ao se organizarem em sociedade, cediam ao Estado parte de sua igualdade e liberdade, a fim de manter a segurança. Na sociedade política, pelo contrato social, as leis aprovadas por mútuo consentimento de seus membros seriam aplicadas por juízes imparciais e manteriam a harmonia geral entre os homens. O soberano seria, assim, o agente executor da soberania do povo.

No pensamento de Locke, o mesmo homem que confiava o poder ao soberano era capaz de dizer quando se abusa do poder. A renúncia ao poder pessoal somente pode ser para melhor e, por isso, o poder de governo e de legislatura constituída pelos homens no acordo social não poderia ir além do requerido para as finalidades desejadas.

Os pleitos deveriam ser resolvidos por juízes neutros e honestos, de acordo com as leis. E, tudo isto, não deveria estar dirigido a outro fim que não fosse o de conseguir a paz, a segurança e o bem do povo. Essas ideias estruturaram a base do moderno princípio da Separação dos poderes, que começou, pois, por transportar uma ideia de moderação e de compromisso. A ideia da divisão de poderes seria para evitar a concentração absoluta do poder nas mãos do soberano, comum no Estado absoluto, que precede as revoluções burguesas, buscando evitar o abuso de poder e garantir a liberdade dos indivíduos.

Nesse sentido, Montesquieu pensou a separação de poderes como um mecanismo para evitar esta concentração de poderes e estabelecer uma espécie de controle mútuo.

Montesquieu acreditava que para afastar governos absolutistas e evitar a produção de normas tirânicas, seria fundamental estabelecer a autonomia e os limites de cada poder. Com isto, cria-se a ideia de que só o poder controla o poder, por isso, o Sistema de freios e contrapesos[3], onde cada poder é autônomo e deve exercer determinada função, porém, este poder deve ser controlado pelos outros poderes.

Verifica-se, ainda, que mediante esse Sistema, um Poder do Estado está apto a conter os abusos do outro de forma que se equilibrem. O contrapeso está no fato que todos os poderes possuem funções distintas, são harmônicos e independentes.

Segundo o pensamento de Montesquieu, nesse sistema, os poderes do Estado seriam divididos em: Legislativo, Executivo e Judiciário. O Poder Legislativo possui a função típica de legislar e fiscalizar; o Executivo, de administrar a coisa pública; já o Judiciário, julgar, aplicando a lei a um caso concreto que lhe é posto, resultante de um conflito de interesses.

Aplicar o Sistema de freios e contrapesos significa conter os abusos dos outros poderes para manter certo equilíbrio. Por exemplo, o Judiciário, ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei é um freio ao ato Legislativo que poderia conter uma arbitrariedade, ao ponto que o contrapeso é que todos os poderes possuem funções distintas fazendo, assim, com que não haja uma hierarquia entre eles, tornando-os poderes harmônicos e independentes.

Para Montesquieu a liberdade estaria em fazer tudo o que as leis permitissem e a liberdade política só se acharia presente nos governos moderados.

Por isso, Estados livres, para ele, eram os Estados moderados, onde não se abusasse do poder, muito embora a experiência lhe dissesse que todo homem que tem poder é tentado a abusar dele, indo até os seus limites. Para que o abuso de poder não ocorra, é necessário que "o poder freie o poder".

Desta forma, a separação de poderes e o Checks and Balances System seriam perfeitamente compatíveis com o Estado Democrático de Direito, limitando-se o poder, mas garantindo-se a plena liberdade política dos indivíduos e dos direitos das minorias. Possibilita, de igual forma, a formação do Estado de Direito, na medida em que ele previne o abuso governamental submetendo governantes e governados as regras e aos procedimentos legais, onde ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de prévia determinação legal.

No tocante à separação de poderes e o poder constituinte temos que a soberania popular é o elo que une e integra estes dois componentes da democracia moderna. O princípio da soberania popular significa o processo pelo qual se vai diferenciar a sociedade de uma identidade nova: o Estado.

A Constituição do Estado – toda criação é separação – representa a transformação desse poder inicial e único, num poder derivado, repartido, titulado. Tal separação extrai o poder constituído do poder constituinte e, por esse ato, legitima a titularidade concreta do poder, estabelecendo padrões para o seu exercício legítimo.

Neste passo, a Separação de poderes é pressuposto do constitucionalismo, prevista na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. A separação de poderes carrega a mais difusa polissemia de toda a dogmática do direito público, posto que aponta simultaneamente para os princípios de desagregação e de composição, num sistema de freios e contrapesos.

Entretanto, tal equilíbrio de forças não resultará necessariamente na concretização do princípio da igualdade – problemática do Estado de Direito – considerando que essa visão redutora da separação dos poderes poderá proporcionar a hegemonia de uma “formação democrática da vontade” disposta a invocar uma irrefutável racionalidade “discursiva” no confronto dos “interesses individuais”.

A “falha” do Sistema da separação dos poderes (Checks and Balances System), alegada por alguns doutrinadores, consiste no fato de não ter previsto, como não poderia prever, que o mesmo seria eficaz apenas enquanto as funções atribuídas a cada titular conservarem um sentido social.

Para Aristóteles (1991) “o governo é o exercício do poder supremo do Estado” tendo todo governo três Poderes. No Livro III, Capítulo X, da obra “A Política”, define quais são os Poderes, a sua estrutura e as suas funções, cabendo ao legislador prudente acomodá-los, da forma mais conveniente, e quando essas três partes estiverem acomodadas é que o governo será bem sucedido.

O cidadão será o homem adulto livre nascido no território da cidade ou do Estado e, também, aquele que participar e votar diretamente nos assuntos políticos dos Três Poderes. Portanto, ser cidadão é ter Poder Legislativo, Executivo e Judiciário.

Segundo Locke (1994), os limites que se impõem ao Poder Legislativo são quatro, quais sejam: 1) as leis devem ser estabelecidas p0ara todos igualmente, e não devem ser modificadas em benefício próprio; 2) as leis “só devem ter uma finalidade: o bem do povo”; 3) não deve haver imposição “de impostos sobre a propriedade do povo sem que este expresse seu consentimento, individualmente ou através de seus representantes”; 4) a competência para legislar não pode ser transferida para outras mãos que não aquelas a quem o povo confiou.

Traça a separação entre os Poderes Legislativo e Executivo quando afirma que “não convém que as mesmas pessoas que detêm o poder de legislar tenham também em suas mãos o poder de executar as leis.

Para Montesquieu, o Estado é subdividido em três poderes: o Poder Legislativo; o Poder Executivo das coisas, que se traduz no poder Executivo propriamente dito; e o Poder Executivo dependente do direito civil, que é o poder de julgar.

Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário devem ter suas atribuições divididas, para que cada poder limite e impeça o abuso uns dos outros. Montesquieu (2000) leciona que:

”Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado dos Poderes Legislativo e Executivo. Se estivesse unido ao Poder Legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse unido ao Poder Executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor.”

O pensamento de Montesquieu a respeito dos juízes implementou-se na Constituição Francesa de 1791, que fixou a eletividade e a temporariedade dos juízes, no entanto, a Constituição de 1814 estabeleceu serem os juízes nomeados pelo rei.

Com o sistema republicano de 1848, foi mantida a designação dos juízes por nomeação, com a indicação feita pelo Presidente da República, tendo garantido aos juízes de primeira instância e dos tribunais a vitaliciedade. A atual Constituição Francesa trata de “autoridade judiciária” e não de “Poder Judiciário”.

O próprio Montesquieu pregava a necessária neutralidade do Poder Judiciário. E, afirmava que é preciso julgar em certo modo nulo. Enfim, a neutralidade do Judiciário era relevante para o Estado burguês, ao longo de todo século XIX. Esse papel instrumental do juiz visava, em derradeira análise, um ambiente de paz social, dotada de segurança jurídica, entendida como um resultado previsível e coerente obtido a partir da aplicação imparcial e serena da lei.

A referida situação sofrera modificações no Estado Social onde nasceram as liberdades positivas que reafirmavam as várias e diferentes dimensões da igualdade, sobretudo no acesso à plena cidadania.

O que afetou sensivelmente a função do Judiciário que passou a ter a responsabilidade de concretizar tais promessas, deu-se então, relativa politização do juiz, afinal, o juiz não é um funcionário da burocracia estatal, mas, um agente do poder do Estado. O que inclui a superação do juiz como boca da lei tão peculiar à Escola da Exegese[4].

Merece destaque a obra intitulada "Despedindo-se de Montesquieu" no qual afirmava Hans Girard que o princípio da divisão de poderes não tem atualmente a mesma importância que teve em outras épocas.

Há que se concordar com a mudança de significação do princípio, mas não há como discordar de sua utilidade quando trata da vigilância mútua, no sentido de impedir excessos.

Evidentemente, não se defende o modelo estático no qual o juiz não pode, em nenhuma hipótese, cruzar a fronteira e criar normas, com receio de atentar contra a soberania popular.

A jurisdição constitucional vive, pois, um novo e dinâmico contexto, deslocada que foi da seara “negativa” do Estado liberal (aspecto das liberdades públicas) para a seara “positiva”, típica do Estado social.

É nesse contexto “positivo” que surgem as novas categorias, institutos e técnicas da jurisdição constitucional, para além da teoria do “legislador negativo”. São exemplos dessas técnicas a interpretação conforme a Constituição e a modulação de efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade.

A separação dos poderes foi associada, por Montesquieu, ao conceito de liberdade e de direitos fundamentais e acolhida, pelos revolucionários franceses, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em seu art. 16: “toda sociedade, onde a garantia dos direitos não esteja assegurada nem a separação dos poderes determinada, não possui Constituição” (BONAVIDES,1999).

A separação dos poderes, como limitadora do poder público, pretende favorecer a abstenção do Estado, garantindo o gozo efetivo dos direitos de liberdade perante o Estado.

Surgida, originalmente, para impor a liberdade e a segurança individuais, a redução do Estado pelo Direito conduziu a que a tripartição se convertesse numa teoria das funções estatais e que cada poder corresponderia a uma função estadual materialmente definida.

A função legislativa traduzida pela forma como o Estado cria e modifica o ordenamento jurídico, mediante a edição de normas gerais, abstratas e inovadoras; a função jurisdicional se destina à conservação e à tutela do ordenamento jurídico proferindo decisões individuais e concretas, dedutíveis das normas gerais; e a função executiva concretiza-se quando o Estado realiza os seus objetivos, nos limites impostos pelas normas jurídicas (PIÇARRA, 1989).

Essa classificação baseia-se na condição de que o Estado e o Direito se identificam. No entanto, Kelsen (1992) refutou essa classificação, definindo que o conceito de separação de poderes “designa um princípio de organização política. Ele pressupõe que os chamados três poderes podem ser determinados como três funções distintas e coordenadas do Estado, e que é possível definir fronteiras separando cada uma dessas três funções.”

Constata, mais adiante, que não são três, mas duas as funções básicas do Estado: a criação e a aplicação do Direito e que “é impossível atribuir a criação do Direito a um órgão e a sua aplicação (execução) a outro, de modo tão exclusivo que nenhum órgão venha a cumprir simultaneamente ambas as funções” (KELSEN, 1992).

Nessa perspectiva, não se pode distinguir material ou intrinsecamente, em termos absolutos, uma função estadual da outra. Dessa forma, Kelsen desestabilizou a teoria da separação dos poderes, como teoria da diferenciação material das funções do Estado.

O brilhante doutrinador André Ramos Tavares foi enfático ao apontar a necessidade de superação do paradigma do legislador negativo por pura incompatibilidade com as novas técnicas que se exige da jurisdição constitucional. E, assim in litteris, lecionou:

A superação da teoria do legislador negativo[5] é, portanto, não apenas um capricho acadêmico, mas uma imposição decorrente da evolução ocorrida na realidade (inclusive normativo-constitucional, mas também jurisprudencial) da Justiça Constitucional.

Impõe-se a tarefa doutrinária de aprimorar conceitos, institutos e a própria teoria subjacente à atuação cada vez mais sensível da Justiça Constitucional.

A manutenção de uma teoria de separação rigorosa entre “Poderes” servirá apenas para mascarar uma realidade totalmente diversa, formando-se uma teoria desajustada e incompleta em sua função de oferecer respostas adequadas às dificuldades emergentes do modelo.

(...)

Assim, as técnicas de decisão próprias da Justiça Constitucional, como a chamada interpretação conforme a Constituição, ou as chamadas sentenças aditivas[6], manipulativas e interpretativas, assim, como a chamada declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade são técnicas que abandonam por completo e abertamente o contexto no qual se falava de um mero “legislador negativo”. (In: TAVARES, André Ramos. A inconsistência do Tribunal Constitucional como "legislador negativo" em face das técnicas avançadas de decisão da Justiça Constitucional. In: Revista Brasileira de Estudos Constitucionais (RBEC). Belo Horizonte: Editora Fórum, nº 15, julho/agosto de 2010, p. 119).

É evidente que não pretende ousar defender a atuação livre e sem controle de legislador positivo judicial, cujas decisões exaradas contemplem exclusivamente opções políticas. O STF até já fez menção expressa aos paradigmas do legislador negativo e positivo no julgamento da ADI 1.822/DF, na época a relatoria era do Ministro Moreira Alves, a inconstitucionalidade da norma não fora declarada por entender o STF que acolher o pedido significaria sua indevida atuação como legislador positivo.

In verbis:

“Quanto ao primeiro pedido alternativo sobre a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 9504/97 impugnados, a declaração de inconstitucionalidade, se acolhida como foi requerida, modificará o sistema da Lei pela alteração do seu sentido, o que importa sua impossibilidade jurídica, uma vez que o Poder Judiciário, no controle de constitucionalidade dos atos normativos, só atua como legislador negativo e não como legislador positivo”.

De fato, somos, em verdade, contrários ao manejo das técnicas de decisão postas à disposição da Jurisdição Constitucional com o objetivo de contornar as limitações ao ímpeto legiferante das Cortes.

Especialmente nas questões de caráter político, seria importante haver, por parte da Suprema Corte, especial deferência ao legislador.

A meu ver, o STF já trilhou, equivocadamente, o caminho da interferência excessiva. Mais adiante, no exame de casos concretos, trataremos dessa questão. Vide: ADI 1.822–DF Julgamento: 25/6/1998 DJ: 10/12/1999 - Tribunal Pleno. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=1822&processo=1822

Depois de serem superadas as clássicas visões sobre a separação de poderes bem como o paradigma do legislador negativo se faz necessário reconhecer que há a ocorrência de excessos, bem como a inexistência de mecanismos de controle.

Vige uma classificação das técnicas de decisão que apesar de não se apresentar uniforme em doutrina, cito a proposta feita por Meyer, a saber: 1. sentenças interpretativas (interpretação conforme a Constituição e a declaração de nulidades sem redução de texto; 2. sentenças modificativas (aditivas e substitutivas); 3. sentenças transitivas (sentenças de modulação temporal, declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade e o apelo ao legislador - lei ainda constitucional).

A interpretação conforme a Constituição visa estabelecer um entendimento que seja compatível com o texto constitucional vigente, evitando a declaração de inconstitucionalidade. No Velho Continente, a primeira decisão judicial que aplicou essa técnica de interpretação conforme à Constituição ocorreu em 1953, pelo Tribunal Constitucional alemão.

Diferentemente do que ocorre no direito pátrio onde há previsão legal da referida técnica descrita no artigo 28 da Lei 9.8688/1999, seu emprego na Alemanha decorre de mera construção jurisprudencial. E, ainda em outros países europeus, como a Itália, Espanha e Portugal há frequente emprego.

A técnica também é utilizada pela Suprema Corte Norte-Americana (Constitutional Avoidance). E, seu uso é encarado como forma de reverência ao legislador democrático, usando-se de parcimônia ao fulminar as leis (consideradas inconstitucionais).

Mesmo ainda de tal técnica viger no país, o STF francamente admitia seu uso. No julgamento da Representação nº 1.417-DF191, de relatoria do ministro Moreira Alves, ocorrido em 9/12/1987, já se fez uso da técnica.

Observemos que a Ementa (abaixo transcrita) aborda duas questões relevantes: uma já tratada nesse artigo – o paradigma do legislador negativo - e a questão do limite da técnica.

O PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO(VERFASSUNGSKONFORME AUSLEGUNG) E PRINCÍPIO QUE SE SITUA NO ÂMBITO DO CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE, E NÃO APENAS SIMPLES REGRA DE INTERPRETAÇÃO. A APLICAÇÃO DESSE PRINCÍPIO SOFRE, PORÉM, RESTRIÇÕES, UMA VEZ QUE, AO DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE UMA LEI EM TESE, O S.T.F EM SUA FUNÇÃO DE CORTE CONSTITUCIONAL

- ATUA COMO LEGISLADOR NEGATIVO, MAS NÃO TEM O PODER DE AGIR COMO LEGISLADOR POSITIVO, PARA CRIAR NORMA JURÍDICA DIVERSA DA INSTITUIDA PELO PODER LEGISLATIVO. POR ISSO, SE A ÚNICA INTERPRETAÇÃO POSSIVEL PARA COMPATIBILIZAR A NORMA COM A CONSTITUIÇÃO CONTRARIAR O SENTIDO INEQUIVOCO QUE O PODER LEGISLATIVO LHE PRETENDEU DAR, NÃO SE PODE APLICAR O PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO, QUE IMPLICARIA, EM VERDADE, CRIAÇÃO DE NORMA JURÍDICA, O QUE E PRIVATIVO DO LEGISLADOR POSITIVO.

Desta forma, não deve a Corte Constitucional declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada, mas apenas indicar a interpretação, dentre as várias possíveis, que é considerada compatível com a Constituição. Desta forma, a Corte para salvar a norma afirma que esta é constitucional, desde que seja interpretada da forma indicada.

Dimitri Dimoulis afirma que essa técnica cria um adendo à norma, uma declaração interpretativa, incorporando a interpretação correta ao texto. No que se refere à declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma, dependerá do caminho trilhado pela decisão judicial, se for adotada uma interpretação consentânea com a Constituição, fazendo uso de adendos do tipo "desde que", a norma deverá ser declarada constitucional.

Caso a Suprema Corte aponte interpretações incompatíveis com a Constituição deverá haver a declaração de inconstitucionalidade parcial. Por outro viés, em não existindo interpretações consoantes à Carta, será incabível a "interpretação conforme"".

Em resumo, Dimoulis apresentou duas versões para a mesma técnica. Uma num sentido negativo quando a Corte exclui uma ou mais interpretações, conferindo ampla liberdade ao aplicador da lei para as situações admitidas. E, ainda, há a versão positiva, em que a Corte aponta ciosamente a interpretação correta, limitando o grau de liberdade do aplicador. A versão negativa parece ser a mais adequada à acepção clássica da separação de poderes.

Outro questionamento de crucial importância é o estabelecimento de limites para a utilização da técnica de interpretação conforme a Constituição.

Destacando-se dois limites, a saber: 1. não contrariar o texto da lei; 2. observar a finalidade pretendida pelo legislador. Não seria razoável frisar que não se pode adotar uma interpretação contra legem para salvar a lei de sua possível inconstitucionalidade. In: MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005.

Gilmar Mendes assevera: “(...) não se deve conferir a uma lei com sentido inequívoco significação contrária assim como não se devem falsear os objetivos pretendidos pelo legislador”.

A questão não é simples. Mesmo o Tribunal Constitucional alemão procurando reconhecer a existência de limites, Mendes194 noticia casos em que houve inobservância de tais limites:

Fica evidente, pois, que o Bundesrverfassungsgericht, muitas vezes não confere maior valor ao significado histórico da lei e à sua expressão literal, outorgando à norma sentido contrário àquele pretendido pelo legislador, o que acaba por impor à Administração o dever de aplicar a lei com o sentido diverso do originário. A proteção que se pretende assegurar à vontade do legislador converte-se, assim, no seu contrário".

Não há, pelo menos a princípios maiores incoerências na aplicação da técnica da interpretação conforme a Constituição quanto às espécies normativas distintas da lei ordinária, Emendas constitucionais e outras leis infraconstitucionais.

Ressalvando-se que o próprio STF já se posicionou nesse sentido. Foi no caso da julgamento da ADI nº 3.685/DF, que discutia a constitucionalidade do art. 2º da Emenda Constitucional nº 52, de 2006, que pretendia afastar qualquer limitação ao regime de coligações partidárias, o qual havia sofrido, por decisão infralegal do Tribunal Superior Eleitoral, a menos de um ano da eleição, a imposição de observância de vinculação da coligação partidária nas esferas da Federação, situação conhecida como “vertizalização das coligações”. Entendera a Corte Superior eleitoral, naquela ocasião, que o “caráter nacional” dos partidos políticos (CF/88; art. 17, I) obrigaria tal vinculação, o que rompeu uma sólida jurisprudência, a poucos meses da eleição. Tal fato causou considerável e indesejável turbulência no processo eleitoral.

O Congresso Nacional, por sua vez, reagiu quatro anos depois aprovando a EC nº 52, de 2006, para conferir a mais ampla liberdade aos partidos políticos a fim de que estabelecessem o regime de coligações – proporcionais ou majoritárias – de acordo com suas estratégias políticas nacionais e locais.

Segundo François Geny, a codificação exerceu uma influência decisiva sobre a interpretação jurídica. Ele ressalta que os primeiros comentaristas do código civil de Napoleão – dentre os quais menciona Proudhon e Duranton –, formados no estudo tradicional do direito romano, não chegaram a perceber que a promulgação de uma lei geral civil cortou as “asas” do progresso da doutrina e da jurisprudência.

Quanto à Emenda à Constituição, da mesma forma que o ato infralegal do TSE, foi promulgada a menos de um ano do pleito de 2006. O STF decidiu, valendo-se da técnica da interpretação conforme, que a Emenda à Constituição também deveria se submeter ao princípio da anualidade (CF/88; art. 16).

Assim, consideramos superada a questão sobre a aplicabilidade da técnica de interpretação conforme a Constituição a espécies normativas distintas da lei ordinária, especialmente a Emenda à Constituição.

"A inovação trazida pela EC 52/2006 conferiu status constitucional à matéria até então integralmente regulamentada por legislação ordinária federal, provocando, assim, a perda da validade de qualquer restrição à plena autonomia das coligações partidárias no plano federal, estadual, distrital e municipal. Todavia, a utilização da nova regra às eleições gerais que se realizarão a menos de sete meses colide com o princípio da anterioridade eleitoral, disposto no art. 16 da CF, que busca evitar a utilização abusiva ou casuística do processo legislativo como instrumento de manipulação e de deformação do processo eleitoral (ADI 354 , Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ de 12-2-1993).

Enquanto o art. 150, III, b, da CF encerra garantia individual do contribuinte (ADI 939 , Rel. Min. Sydney Sanches, DJ de 18-3-1994), o art. 16 representa garantia individual do cidadão-eleitor, detentor originário do poder exercido pelos representantes eleitos e ‘a quem assiste o direito de receber, do Estado, o necessário grau de segurança e de certeza jurídicas contra alterações abruptas das regras inerentes à disputa eleitoral’ (ADI 3.345, Rel. Min. Celso de Mello).

Além de o referido princípio conter, em si mesmo, elementos que o caracterizam como uma garantia fundamental oponível até mesmo à atividade do legislador constituinte derivado, nos termos dos arts. 5º, § 2º, e 60, § 4º, IV, a burla ao que contido no art. 16 ainda afronta os direitos individuais da segurança jurídica (CF/1988, art. 5º, caput) e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV).

A modificação no texto do art. 16 pela EC 4/1993 em nada alterou seu conteúdo principiológico fundamental. Tratou-se de mero aperfeiçoamento técnico levado a efeito para facilitar a regulamentação do processo eleitoral.

Pedido que se julga procedente para dar interpretação conforme no sentido de que a inovação trazida no art. 1º da EC 52/2006 somente seja aplicada após decorrido um ano da data de sua vigência." (ADI 3.685, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 22-3-2006, Plenário, DJ de 10-8-2006.)

Meyer enxerga riscos de engessamento na aplicação do efeito vinculante às decisões tomadas com base na técnica da interpretação conforme à Constituição. Para Meyer, outras Cortes e juízes ordinários deveriam poder realizar interpretações diversas das que fez o Supremo, e ainda assim, serem consideradas constitucionais.

Dimoulis, por sua vez, não considera relevante o risco de engessamento interpretativo em razão do efeito vinculante. Entende que nada impediria o STF de rever, no futuro, sua posição, declarando inconstitucional norma inicialmente submetida à interpretação conforme ou declarando-a irrestritamente constitucional, já que suas decisões não fazem coisa julgada material.

Alinhamo-nos, nessa questão, com Meyer e Streck, no sentido de que deveria ser inaplicável o efeito vinculante, previsto no parágrafo único do artigo 28 da Lei nº 9.868, de 1999.

Eis que um dos efeitos colaterais da decisão do STF e TSE sobre fidelidade partidária[7] apesar de ser justificável o argumento da violação do princípio democrático, que pressupõe a existência de oposição política que, na época, estava a sofrer cooptação de agremiações governistas, foi a instituição de autênticas janelas de infidelidades.

A Resolução TSE 22.610[8] que em seu artigo 1ª: Art. 1º - O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa. § 1º - Considera-se justa causa:

- I) incorporação ou fusão do partido;

- II) criação de novo partido;

III) mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;

- IV) grave discriminação pessoal.

Consignou como justa causa para desfiliação partidária a migração do eleito para um partido novo. A partir daí, vislumbrou-se uma verdadeira “janela” para romper o engessamento das forças políticas provocado pela decisão.

Ocorre que o partido criado no decorrer da legislatura (PSD - Partido Social Democrático) – com fulcro na Resolução do TSE – não atendia os critérios legais de repartição proporcional de recursos de propaganda eleitoral, restando impedido de participar da distribuição.

O critério legal para divisão do tempo de rádio e televisão, e dos recursos do Fundo Partidário é o resultado obtido nas urnas nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados.

A solução dada pelo legislador para esvaziar o transfuguismo observado anos antes no Congresso Nacional foi justamente fixar a composição das bancadas na data das eleições como fator de definição da distribuição dos recursos entre as legendas. Eventuais transferências no transcurso da legislatura não interferiam nos cálculos.

Ora, a decisão do Supremo não contava com esse “efeito colateral”. Buscava-se a moralização dos costumes políticos com a inclusão forçada das regras de fidelidade partidária, mas acabou-se criando um grave imbróglio.

A lei nº 9.504, de 1997, que na ADI 1.822 não foi alterada em face de o STF não se considerar um legislador positivo, acabou sendo anos mais tarde, pelo mesmo STF, agora na ADI 4.430.

(Art. 47): § 2º Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do parágrafo anterior, serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham candidato e representação na Câmara dos Deputados, observados os seguintes critérios :

I - um terço, igualitariamente;

II - dois terços, proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de coligação, o resultado da soma do número de representantes de todos os partidos que a integram.

- 3º Para efeito do disposto neste artigo, a representação de cada partido na Câmara dos Deputados é a resultante da eleição.

O que disse o STF na ADI 4.430, por meio do uso da interpretação

conforme: “dar interpretação conforme a Constituição ao inciso II do § 2º do art. 47, com o fim de assegurar aos partidos novos, criados após a realização de eleições para a Câmara dos Deputados, o direito de acesso proporcional aos 2/3 do tempo destinado à propaganda eleitoral no rádio e na televisão, considerada a representação dos deputados federais que migrarem diretamente dos partidos pelos quais tiverem sido eleitos para a nova legenda na sua criação”.

Em verdade, a decisão do STF foi claramente contra legem, tendo em vista que a literalidade da lei e a intenção do legislador era que o critério definidor fosse fixado, temporalmente, na data da eleição, e não no decorrer da legislatura, justamente para resguardar as composições das bancadas. Pois bem, o STF, valendo-se da interpretação conforme, decidiu que as bancadas deveriam ser aferidas ao longo da legislatura.

Houve, nesse caso, clara violação aos parâmetros doutrinários limitadores da técnica de interpretação conforme à Constituição.

A Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto trata-se de uma outra modalidade das chamadas “sentenças interpretativas”. Ao empregar essa técnica, a Corte Constitucional deve julgar procedente o pedido de inconstitucionalidade, em face do reconhecimento da inconstitucionalidade da aplicação da norma em situação específica.

Como a própria denominação da técnica deixa claro, não há eliminação de trechos da norma. Por questões ínsitas à própria redação, a eliminação dos excertos poderia afetar o texto em situações de constitucionalidade.

Em uso na Alemanha desde 1954, as decisões que empregam essa técnica costumam ostentar a expressão “desde que” (soweit) na introdução.

Há fortes semelhanças entre a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto e a própria interpretação conforme a Constituição. Em comum, há o fato de que nenhum dispositivo legal é afetado. O texto continua incólume, sob o aspecto formal, em decorrência da aplicação das duas técnicas.

Para Dimoulis, existe uma diferença conceitual consiste em que a interpretação conforme censura certas possibilidades de interpretação (premissa maior do silogismo jurídico), enquanto a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto se atém às hipóteses de aplicação (premissa menor do silogismo), já considerada resolvida a interpretação da premissa maior.

Como exemplo prático podem-se mencionar os casos de dispositivos que estabelecem a entrada em vigor de uma lei tributária ou eleitoral – submetidas a uma vacatio legis obrigatória. Ora, não há dúvidas sobre a lei em si, mas apenas quanto às hipóteses de entrada em vigor. Esse seria o caso de declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto e não de interpretação conforme.

Sentenças Modificativas também referidas como manipulativas (sem qualquer conteúdo negativo associado ao termo), dividem-se em sentenças aditivas e modificativas.

Com larga utilização na Itália, o emprego dessa técnica leva a Corte a inserir uma disposição na norma incompleta com vista a sanar a inconstitucionalidade.

Vale mencionar, a título de exemplo, o clássico caso em que o STF determinou a aplicação da lei de greve do setor privado aos movimentos protagonizados por servidores públicos, cuja lei específica jamais foi editada pelo Congresso Nacional.

Sentenças Transitivas quando se verificam os efeitos temporais de decisões de inconstitucionalidade, da declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade e do apelo ao legislador.

O caso Linkletter vs. Walker (381 US 618 – 1965)[9], decidido pela Suprema Corte do Chief Justice Earl Warren é o caso clássico de superação do dogma da nulidade absoluta, no qual uma lei inconstitucional já nasce morta, levando ao fortalecimento das sentenças de modulação temporal.

Razões de segurança jurídica e de racionalidade do sistema judicial parecem impor a necessidade do uso de tais técnicas. Em que pese o uso parcimonioso, as possibilidades de cometimento de arbitrariedade são consideráveis. As contradições com o caso Mapp vs. Ohio (367 U. S. 643)[10] ilustram bem essa questão.

No caso brasileiro, o art. 27 da Lei nº 9.868, de 1999, a modulação de efeitos contém expressa previsão. O contexto brasileiro é particularmente rico em casos nos quais se aplicou essa técnica, tanto no controle concentrado quanto no controle difuso.

Declaração de Inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade por meio dessa técnica, a Corte Constitucional reconhece a inconstitucionalidade de uma norma, mas não a retira, de imediato, do ordenamento jurídico. A justificativa para essa separação entre inconstitucionalidade e nulidade é o fato de que a retirada da norma poderia resultar em maior prejuízo do que a própria lei considerada inconstitucional.

Diferentemente do apelo ao legislador, de que trataremos a seguir, aqui há verdadeira declaração de inconstitucionalidade. Em geral, nesses casos, está em questão a violação ao princípio da igualdade, caríssimo em termos constitucionais. Mendes é definitivo em sua explicação:

A Corte Constitucional reconhece a legitimidade da aplicação provisória da lei inconstitucional se razões de índole constitucional, em particular, motivos de segurança jurídica, tornam imperiosa a vigência temporária da lei inconstitucional, a fim de que não surja nessa fase intermediária, situação ainda mais distante da vontade constitucional do que a anteriormente existente.

O caso do salário-mínimo brasileiro, cujos valores são fixados de modo insuficiente, é emblemático, pois a suspensão da lei agravaria a situação.

O STF, em 2010, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar nº 62, de 1989, que trata da divisão dos recursos do Fundo de Participação dos Estados (FPE).

Nessa decisão (ADI 875, ADI 1987, ADI 3243 e 2727), foi reconhecida a inconstitucionalidade por omissão parcial, mas não houve a pronúncia da nulidade da norma, sendo mantida sua vigência por dois exercícios.

O Supremo considerou razoável o prazo de dois anos para que o Congresso Nacional revisitasse o tema e estabelecesse os novos critérios de divisão de recursos.

Ocorre que o prazo se exauriu e o Congresso Nacional não editou a nova norma. Desse contexto, exsurgem várias questões: Em 2013, far-se-á a distribuição de recursos aos Estados membros com base na norma antiga? É exigível um novo pronunciamento do Supremo sobre a matéria?

Trata-se de uma situação afigura-nos assaz complexa, pois houve uma efetiva declaração de inconstitucionalidade e a não-pronúncia de nulidade foi acompanhada de um prazo (visto que não se tratou de mero apelo ao legislador). A rigor, após o prazo conferido, a norma foi excluída do ordenamento jurídico.

Ainda que esse prazo tenha sido estabelecido pelo Supremo em um contexto de ampla discricionariedade judicial, esse caso pode representar um divisor de águas na técnica de estabelecimento de prazos para o Parlamento.

Não há dúvida quanto à existência de um verdadeiro impasse institucional. É fato, portanto, que o modelo de estabelecimento de prazos para o Congresso Nacional não tem sido efetivo na solução das questões.

O apelo ao legislador também se insere como uma técnica pertencente ao gênero das sentenças intermediárias. Por meio dela, a Corte reconhece a constitucionalidade da norma, mas adverte o legislador de que são necessários ajustes, que se não realizados a tempo resultará numa inconstitucionalidade.

Em outras palavras, há um “processo de inconstitucionalização” ou uma declaração de “lei ainda constitucional”.

Um exemplo de apelo ao legislador, que, na verdade, constitui um obiter dictum, tendo em conta que não integra a parte dispositiva da decisão, ocorreu no Mandado de Segurança nº 30.260-DF, no qual se discutiu a ordem de preenchimento das vagas pela suplência dos Deputados Federais – se pela ordem partidária da agremiação do titular ou pela ordem estabelecida conforme o resultado eleitoral da coligação.

Nesse julgamento, o ministro Gilmar Mendes afirmou: A coligação é um elemento de debilitação do sistema partidário. (...) A situação da coligação é ainda constitucional, mas sinalizo que ela está em processo de inconstitucionalização, decorrente da opção que fizemos em torno da infidelidade partidária[11].

O apelo ao legislador deve ser visto como uma admoestação, no sentido de um aviso, de um alerta ou de uma exortação, e não da reprimenda ou da censura.

Em segundo lugar, o apelo, juridicamente, não equivale a uma declaração de inconstitucionalidade por omissão, de sorte que a omissão do legislador em atender ao apelo da Corte não implica o reconhecimento automático da inconstitucionalidade.

Deve-se reconhecer a insuficiência do modelo originalmente concebido pela Constituição Federal de 1988, sobretudo porque fundado no paradigma do legislador negativo, é forçoso reconhecer a existência de excessos legiferantes suscitados pelas técnicas criadas a partir da atualização legislativa de 1999.

A atuação efetiva na esfera de atuação típica de cada um dos Poderes é indispensável. Se o Congresso Nacional não atuar quando exortado a legislar, tarefa na qual estaria exercendo plenamente sua competência, não haveria justificativa aceitável para uma alegada usurpação de função pelo Judiciário.

Situação diversa ocorre quando o Judiciário cria normas e “provoca” o Congresso Nacional a reagir mediante a aprovação de uma nova lei ou de uma Emenda Constitucional, que exige aprovação de sessenta por cento de seus membros, em dois turnos, em cada Casa.

Enfim, a politização da Justiça, nesse sentido, é diferente da politização do Legislativo ou do Executivo. Diante de um Judiciário neutralizado, aqueles dois poderes produzem normas, mas não criam o direito. O poder político valoriza e desvaloriza direitos, ao alterar-lhes a força de obrigatoriedade. Pode até usar e abusar deles. Os produtos normativos oferecidos pela atividade política do Legislativo e do Executivo não passam, porém, de mercadorias: têm valor de uso e valor de troca, mas não têm valia, isto é, não têm valor em si.

A neutralização política do Judiciário é o que institucionaliza a prudência como uma espécie de guardião ético dos objetos jurídicos. Ora, com a politização da Justiça tudo passa a ser regido por relações de meio e fim. O direito não perde sua condição de bem público, mas perde o seu sentido de prudência, pois sua legitimidade deixa de repousar na concórdia potencial dos homens, para fundar-se numa espécie de coerção: a coerção da eficácia fundacional.

Referências

ACKERMAN, BRUCE. A Nova Separação de Poderes. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Júris, 2009.

ARISTÓTELES. A política. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

______. Ética a Nicômaco. Madrid: Centro de Estúdios Políticos y Constitucionales, 1999.

______. Ética a Nicômacos. 3ª. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001.

BARREIROS NETO, Jaime. Fidelidade partidária. Salvador: Faculdade Baiana de Direito, 2009.

BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 3ª. ed. São Paulo: Malheiros, 1999.

CAMPOS, Francisco. Direito Constitucional. Volume II. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos S/A, 1956.

CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia: dos pré-Socráticos a Aristóteles. 2ª. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. v. I.

CAPPELLETTI, Mauro. Necessidad y legitimidade de la justicia constitucional. In: FAVOREU, Loui et al. Tribunales constitucionales europeos y derechos fundamentales. Madri: Centro de Estúdios Constitucionales, 1984.

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 19ª. ed. São Paulo: Saraiva, 1995.

DANTAS, San Tiago. Igualdade perante a lei e “due process of law”: contribuição ao estudo da limitação constitucional do poder legislativo. Revista Forense, Rio de Janeiro, p. 21, abr. 1948.

DUGUIT, L. La separación de poderes y la Asamblea nacional de 1789. Madrid: Centro de Estúdios, 1998.

DROMI, José Roberto. El poder judicial. Argentina: Unsta, 1982.

DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya. Curso de Processo Constitucional. Controle de constitucionalidade e remédios constitucionais. São Paulo: Atlas, 2011. FGV.

FERRAZ Jr., Tércio Sampaio. “O Judiciário frente à divisão dos poderes: um princípio em decadência?” Disponível em: O Judiciário frente à divisão dos Poderes - um princípio em decadência (terciosampaioferrazjr.com.br)

HARTMANN, Nicolai. Ontologia. México: Fondo de Cultura Econômica, 1986. v. I.

KELSEN, Hans. Teoria geral do direito do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional. O controle abstrato de normas no Brasil e na Alemanha. São Paulo: Saraiva, 4ª edição, 2004.

______________. Estado de Direito e Jurisdição Constitucional. 2002-2010. São Paulo: Saraiva, 2012. Série IDP.

______________ e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012, 7ª edição. Série IDP.

MEYER, Emílio Peluso Neder. A Decisão no Controle de Constitucionalidade. Coleção Professor Gilmar Mendes. São Paulo: Método, 2008.

MONTESQUIEU. Vida e obra. Coleção Os pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1997.

______. O espírito das leis. 2ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

______. O espírito das leis. 6ª. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.

NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Sentenças aditivas e o mito do legislador negativo. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/43/170/ril_v43_n170_p111.pdf Acesso em 18.9.2024.

NOVAES, Adauto. Ética. São Paulo: Companhia das Letras; Secretaria Municipal de Cultura, 1992.

PIÇARRA, Nuno. A separação dos poderes como doutrina e princípio constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 1989.

PISKE, Oriana. A Nova Face do Poder Judiciário. Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas/artigos/2012/a-nova-face-do-poder-judiciario-juiza-oriana-piske Acesso em 18.9.2024.

PONTES, Roberto Carlos Martins. Técnicas de Decisão à Disposição da Jurisdição Constitucional e o Modelo do Legislador Positivo. Processo e Jurisdição Constitucional. Organizador Gilmar Ferreira Mendes. Brasília: IDP, 2015.

QUEIROZ, Cristina. Interpretação Constitucional e Poder Judicial. Coimbra Editora: 2000.

STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. Uma Nova Crítica do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

TATE, C. Neal; VALLINDER, Torbjörn. The Global Expansion of Judicial Power. New York University Press. New York. 1997.

TAVARES, André Ramos. A Inconsistência do Tribunal Constitucional como “legislador negativo” em face de técnicas avançadas de decisão da Justiça Constitucional. In: Revista Brasileira de Estudos Constitucionais (RBEC). Belo Horizonte: Ed. Fórum. Nº 15, jul./ago. 2010.

ZAGREBELSKY, Gustavo. La giurisdizione constituzionale. In: AMATO, Giuliano; BARBERA, Augusto. Manuale di diritto pubblico, II, L´organizzazione costituzionale. 5ª. ed. Bologna: Il Mulino, 1997.

[1] O senador Marcos Rogério (PL-RO) afirmou, em pronunciamento nesta quarta-feira (2.8.2023), que o Supremo Tribunal Federal (STF) vem atuando em temas que “extrapolam sua competência e exorbitam seu papel constitucional”. O parlamentar destacou que o papel de legislar compete ao Parlamento, por aqueles que foram legitimamente eleitos.

— Já não é de hoje que o Judiciário brasileiro vem avocando para si, vem chamando para si um papel que não tem, uma atribuição que não lhe foi dada na Constituição Federal. No começo dessa história, achava-se estranho, mas tolerava-se, porque era uma situação aqui e outra acolá. Mas, com o passar do tempo, aquilo que era exceção vem se tornando regra.

Marcos Rogério criticou julgamento realizado pelo STF nesta quarta para decidir se o porte de drogas para consumo próprio é crime. Segundo o parlamentar, países que avançaram nessa pauta experimentam “tragédia na segurança pública e nos indicadores de saúde e sociais”.

Para o senador, está na hora de o Parlamento “ter a coragem de fazer valer aquilo que está na Constituição Federal”. Segundo Marcos Rogério, o Congresso tem instrumentos próprios para “atacar” decisões de um Poder que exorbitem seu papel e desafiem o papel constitucional de outro Poder Fonte: Agência Senado In: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/08/02/stf-atua-em-temas-que-extrapolam-sua-competencia-diz-marcos-rogerio

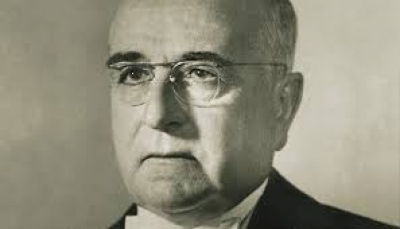

[2] Francisco Luís da Silva Campos (Dores do Indaiá, 18 de novembro de 1891 — Belo Horizonte, 1 de novembro de 1968) foi um advogado, professor, jurista e político brasileiro, responsável, entre outras obras, pela redação da Constituição brasileira de 1937 e do AI-1 do golpe de 1964. Era conhecido como Chico Ciência, devido a sua ampla capacidade intelectual.

[3] O Sistema de Freios e Contrapesos consiste no controle do poder pelo próprio poder, sendo que cada Poder teria autonomia para exercer sua função, mas seria controlado pelos outros poderes. Isso serviria para evitar que houvesse abusos no exercício do poder por qualquer dos Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário). O Sistema de Freios e Contrapesos – chamado também de Teoria da Separação dos Poderes – consiste na ideia do controle do poder pelo próprio poder. Nessa teoria, há a ideia de que as diferentes funções desenvolvidas pelo Estado precisam se autorregularem. Assim, torna-se necessário a criação de três poderes distintos – Executivo, Legislativo e Judiciário – para propiciar uma maior segurança aos cidadãos quanto aos seus desejos em sociedade.

[4] A Escola da Exegese foi uma corrente de pensamento jurídico que surgiu na França no século XIX e teve como principais características: A lei era a única fonte do Direito, pois todo o ordenamento jurídico era originado nela ; A interpretação da lei era baseada na intenção do legislador; O culto ao texto da lei; O respeito pelo princípio da autoridade ; O Dogmatismo Legal, que considerava a lei positiva autossuficiente e que continha todas as soluções necessárias. A Escola da Exegese pregava que o primeiro passo do intérprete era analisar a norma interpretanda quanto ao seu sentido literal ou gramatical. A ideia era que a lei era uma declaração de vontade do legislador e, por isso, devia ser reproduzida com exatidão e fidelidade. As principais características da Escola da Exegese eram: a inversão das relações tradicionais entre direito natural e direito positivo, a onipotência do legislador, a interpretação da lei fundada na intenção do legislador, o culto ao texto da lei e o respeito pelo princípio da autoridade.

[5] O STF COMO LEGISLADOR NEGATIVO: A ação direta de inconstitucionalidade não pode ser utilizada com o objetivo de transformar o Supremo Tribunal Federal, indevidamente, em legislador positivo eis que o poder de inovar o sistema normativo, em caráter inaugural, constitui função típica da instituição parlamentar.

Discute-se, na ADPF nº 54, em tramitação perante a Suprema Corte do país, se, à luz de uma técnica exegética retirada de países europeus de regimes parlamentaristas, poderia ou não o Poder Judiciário, no vácuo legislativo, fazer as vezes de Poder Legislativo e produzir direito novo.

Por esta denominada “interpretação conforme a Constituição” – adotada no direito alemão e raramente utilizada naquele país parlamentarista – poderiam os juízes, por variadas razões (lentidão na tramitação das leis no Congresso Nacional; ausência de texto legislativo promulgado; desinteresse do Legislativo de produzir norma a respeito de determinada matéria), à luz dos princípios constitucionais vigentes em nosso país, elaborar normas gerais e abstratas, que assim passariam a integrar o ordenamento, não por força da elaboração legislativa, mas sim da elaboração pretoriana.

Em outras palavras, a questão é a de saber se, sempre que provocado, o Poder Judiciário, à semelhança da Corte Constitucional na Alemanha, poderia suprir o Poder Legislativo, gerando a norma que o Poder Legislativo não produziu.

[6] Para que se possa chegar à delimitação do que vem a ser sentença aditiva, bem como o seu prestígio em alguns sistemas de fiscalização da constitucionalidade, há de se ter por ponto de partida o método da interpretação conforme a Constituição. Referida técnica se apoia em três fundamentos. O primeiro deles decorre do papel que a Constituição exerce no ordenamento, ou, mais precisamente, do seu caráter de supremacia e de fonte central, do qual se subordina a validade das demais normas. Disso resulta a obrigação, dirigida aos aplicadores das demais normas, sejam órgãos estatais, sejam particulares, de amoldar o sentido destas aos princípios e regras constitucionais. Noutro plano, a interpretação conforme, tendo como ambiência a fiscalização da constitucionalidade dos atos normativos resulta de imperativo imposto ao juiz e que diz respeito à eficiência da atividade estatal. Desse efeito integrativo é que surge, exatamente, a sentença aditiva. Essas são consideradas as decisões que, num questionamento sobre a constitucionalidade de ato normativo, acolhe a impugnação, sem invalidá-lo. Em vez de aportar-se na drástica eliminação da norma jurídica, esta é mantida com o adicionamento ao seu conteúdo de uma regulação que faltava para lastrear a concordância daquela à Constituição.

[7] A discussão sobre a fidelidade partidária não é nova e ultrapassa a ordem constitucional vigente desde 1988. Desde a publicação da Lei n.º 4.740, em 15 de julho de 1965, primeira Lei Orgânica dos Partidos Políticos (LOPP), já havia a previsão sobre essa temática no intuito de sancionar os filiados ao partido que faltassem a seus deveres de disciplina e respeito a princípios programáticos.

[8] A primeira delas foi a Resolução n. 22.610, do TSE, que determinou que o mandato eletivo pertence ao partido. A decisão levou os partidos políticos a requererem a cassação do mandato dos parlamentares “infiéis” e sua substituição por seus suplentes. No mesmo ano, o STF determinou a constitucionalidade da resolução, determinando como norma a cassação dos parlamentares que trocassem de partido após essa decisão. Mas não é sempre que um partido pode pedir o mandato de volta por um caso de infidelidade partidária. O TSE estipulou como exceções quando: o parlamentar deixa o partido para ser o fundador de uma nova legenda; o parlamentar estiver descontente com a incorporação ou fusão do seu partido com outra legenda; o parlamentar se sentir discriminado pela direção do seu partido, sem justificativa; quando o partido mudar sua linha ideológica ou programática e o parlamentar não concordar com os novos rumos da legenda.

[9] Linkletter versus Walker, 381 U.S. 618 (1965), a propósito da busca e apreensão realizada na residência da Sra. Dollree Mapp, acusada de portar material pornográfico, em evidente violação às leis de Ohio, traduz uma significativa mudança da orientação até então esposada pela Corte Suprema.

[10] Ohio (1961) foi uma decisão histórica da Suprema Corte dos Estados Unidos, na qual a corte decidiu que a regra de exclusão, que impede os promotores de usar em tribunal provas obtidas pela violação da Quarta Emenda da Constituição, aplica-se não apenas ao governo federal, mas também aos governos estaduais.

[11] Em 29 de setembro de 2015 foi publicada a Lei n.º 13.165, um ato normativo visando à reforma parcial da legislação eleitoral brasileira. Dentre vários assuntos tratados, o legislador brasileiro positivou novamente a perda do mandato por infidelidade partidária na atual Lei Orgânica dos Partidos Políticos, nos seguintes termos: Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito. Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses: i - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; ii - grave discriminação política pessoal; e iii - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente.

Artigos Anteriores

Olhar medieval sobre a Lua

Resumo: A Idade Média, também conhecida como Era Medieval, foi um período da história europeia que se estendeu do...

Paradoxos da Filosofia do Direito contemporânea

Os problemas centrais da Filosofia do Direito são permanentes e são três, a saber: a identificação do conceito...

Controle de jornada laboral no direito brasileiro.

Resumo: O controle da jornada de trabalho na modalidade de teletrabalho a partir do que é previsto pela Consolidação das Leis do...

STF suspende plataforma Rumble

STF suspende plataforma Rumble Há dois meses atrás a Primeira Turma do STF confirmou, por unanimidade, a suspensão imediata...

Filosofia e o Direito do século XXI

Resumo: A filosofia no século XXI é caracterizada pela crescente relevância da reflexão sobre questões...

Último depoimento por videoconferência.

Último depoimento por videoconferência. Logo no início da sessão, ao responder se já havia sido preso,...

Tragédia da Piedade

Tragédia da Piedade Resumo: Foi notável drama social que aconteceu no início do século XX e impactou toda a sociedade...

Retratos do Brasil por Sebastião Salgado

Retratos do Brasil por Sebastião Salgado Sebastião Salgado morreu aos oitenta e um anos em Paris em 23 de maio de 2025. Por...

Gramática da Língua Portuguesa chora.

Gramática da Língua Portuguesa chora. Hoje a Gramática da Língua Portuguesa restou mais pobre. O...

Criminalização do uso de IA (Lei 15.123/2025)

Criminalização do uso de IA (Lei 15.123/2025) A majoração da pena para os crimes cometidos contra mulheres...

Recurso Extraordinário no direito processual civil contemporâneo

Recurso Extraordinário no direito processual civil contemporâneo O recurso extraordinário é um tipo de recurso usado...

Considerações sobre a Lei 14.457/2022.

Considerações sobre a Lei 14.457/2022. Resumo: A Lei 14.457/22 dispõe sobre o Programa Emprega + Mulheres,...

Constitucionalismo digital

Constitucionalismo digital Resumo: O constitucionalismo digital refere-se à adaptação e aplicação dos...

A fundamentação liberal do Estado Democrático de Direito.

A fundamentação liberal do Estado Democrático de Direito. The liberal foundation of the Democratic State of Law...

Educação especial inclusiva: considerações.

Educação especial inclusiva: considerações. Resumo: Infelizmente, o conceito de inclusão social e...

O existencialismo e o Direito

O existencialismo e o Direito Resumo: O existencialismo influencia o direito ao valorar a liberdade individual, a responsabilidade e a escolha...

A Lógica da Hermenêutica Jurídica.

Resumo: A filosofia do direito labora, exatamente, com muitos valores fundantes da ordem social, política e jurídica nacional. Trata-se de...

Assédio Judicial & conscientização.

É alarmante o assédio judicial contra os jornalistas e comunicadores e agrava-se potencialmente há mais de mil...

Direito ao Silêncio[1]

Resumo: Seja o acusado preso ou solto, indiciado ou acusado, ou mesmo a pessoa seja chamada para depor na condição de testemunha,...

A Peste

Algumas palavras sobre palavra “peste”: ela deriva do latim pestis que, longe de designar originalmente uma doença...

A condução coercitiva para interrogatório e o direito de silêncio de indiciado e testemunha[1].

A condução coercitiva para interrogatório e o direito de silêncio de indiciado e testemunha[1]. Resumo: É...

A grave questão dos direitos humanos no Brasil contemporâneo

A grave questão dos direitos humanos no Brasil contemporâneo Muito desafiador é refletir sobre a prisão, tendo...

Contratualização do direito de família.

Contratualização do direito de família. É verdade que o modelo de composição familiar sofreu muitas e...

Controvérsias sobre Planejamento Sucessório no Brasil

Controvérsias sobre Planejamento Sucessório no Brasil É sabido da extrema relevância do tema planejamento...

Afinal, o que é o Direito?

Resumo: O direito tem diversas concepções, como a heteronomia, a tridimensionalidade jurídica, os direitos...

Troilo e Créssida

Troilus and Cressida Resumo: Troilo e Créssida é uma tragédia pouco conhecida de William Shakespeare que se passa durante...

Revolução: a incógnita da história.

Resumo: O conceito de revolução evoluiu ao longo do tempo, passando a representar a possibilidade de construir uma nova ordem...

História Contemporânea e o Direito.

Resumo: A história contemporânea começa em 1789, durante a Revolução Francesa e se prolonga até os...

Paradigma do processo penal brasileiro: colaboração premiada.

Paradigma do processo penal brasileiro: colaboração premiada. Resumo: Reconhece-se que a colaboração premiada...

A saga da ditadura

A saga da ditadura Resumo: Originalmente o termo "ditador" correspondia ao título de antigo soberano magistrado apontado pelo senado da...

História do Controle de Constitucionalidade.

História do Controle de Constitucionalidade.History of Constitutionality Control. Resumo: A história do controle de constitucionalidade...

A Questão Palestina

A Questão Palestina Teve início com o movimento sionista, um movimento nacionalista judaico que surgiu em 1890 e teve como principal...

Responsabilidade civil em face de transplante de órgãos e transfusão sanguínea.

Responsabilidade civil em face de transplante de órgãos e transfusão sanguínea. Resumo: A responsabilidade civil do Estado em...

A busca da verdade no direito processual

A busca da verdade no direito processualThe search for truth in procedural law Resumo: A precípua finalidade do direito processual é a...

Metafísica e Direito

Metafísica e DireitoMetaphysics and Law Resumo: É verdade que é próprio do Direito realizar a mediação, isto...

Direito & Justiça

Direito & JustiçaDroit et justice Resumo: A razão do direito moderno é aquela que estabelece uma ordem objetiva e...

Propedêutica sobre a verdade.

Propedêutica sobre a verdade. Resumo: Primeiramente, cumpre saber que a verdade se mostra através de um sistema de valores que passa pelo...

Dogmática Jurídica

Dogmática Jurídica Resumo: A dogmática jurídica corresponde a uma abordagem do estudo do direito que se baseia na...

Minimum et minimorum

Minimum et minimorumDireito Penal Mínimo Resumo: Muito se tem discutido sobre a crise do Direito Penal, no Brasil e no mundo, e a discussão...

Considerações sobre o Direito Penal Máximo

Resumo: O Direito Penal Máximo é corrente que defende a ampliação de leis penais e das penas de prisão, além...

Cyberconstitucionalismo

Cyberconstitutionnalisme Resumo: Ao analisar o momento histórico em que se encontram os Estados Nacionais contemporâneos, cumpre observar o...

Importantes fatos de 2024

Importantes fatos de 2024 O ano de 2024 nos trouxe o Plano nacional de Cuidados cujo projeto de lei já foi encaminhado ao Presidente da...

Destra & Sinistra

Destra & SinistraJacobinos & Girondinos Resumo: As principais diferenças entre a esquerda e a direita se baseiam no que cada uma dessas...

A condução coercitiva para interrogatório e o direito de silêncio de indiciado e testemunha .

A condução coercitiva para interrogatório e o direito de silêncio de indiciado e testemunha . Resumo: É sabido que o...

Entre o Direito e a Guerra

Entre o Direito e a Guerra Resumo: O Direito Internacional e o Direito Internacional Humanitário (DIH) estabelecem normas que regulam o uso da...

Tendências do Direito Contemporâneo.

Tendências do Direito Contemporâneo. Nota-se que a transformação digital tem influenciado os mais diferentes setores da...

Voto divergente do Ministro Barroso na responsabilização dos provedores digitais.

Voto divergente do Ministro Barroso na responsabilização dos provedores digitais. Em 18.12.2024, o Plenário do Supremo Tribunal...

Ampliação da responsabilidade civil e criminal das redes digitais

Ampliação da responsabilidade civil e criminal das redes digitais Resumo: A responsabilidade civil abrange a...

Responsabilidade das plataformas digitais.

Resumo: Em 11 de dezembro de 2024, o Ministro Luiz Fux que é o relator de uma das ações com repercussão geral sobre o artigo...

Esclarecimentos sobre prisão no direito processual penal brasileiro.

Esclarecimentos sobre prisão no direito processual penal brasileiro.Clarifications on imprisonment in Brazilian criminal procedural law. Resumo:...

O mito do homem cordial

O mito do homem cordial Resumo: Na maior parte do século XIX, as explicações a respeito da brasilidade estavam fulcradas na...

Simbologia da violência e polarização política.

Simbologia da violência e polarização política. Resumo: Para o domínio e a fluência de um indivíduo nos...

O tempo e o direito penal e direito processual penal.

O tempo e o direito penal e direito processual penal. Resumo: A incidência da preclusão sobre o exercício do direito à prova...

Responsabilidade Civil das concessionárias de serviços públicos no Brasil.

Responsabilidade Civil das concessionárias de serviços públicos no Brasil. Resumo: Cumpre destacar que a responsabilidade civil do...

STF e a repercussão geral da cannabis sativa em farmácia de manipulação.

STF e a repercussão geral da cannabis sativa em farmácia de manipulação. Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)...

Discurso Jurídico do Supremo Tribunal Federal.

Discurso Jurídico do Supremo Tribunal Federal.Metáforas e ficções jurídicas. Resumo: Identifica-se a ocorrência...

Alinhamento Tributário Internacional do Brasil

Alinhamento Tributário Internacional do Brasil Em três de outubro de 2024, a Medida Provisória 1.262 que introduziu o Adicional da...

Proibição de celulares na escola

Proibição de celulares na escola Trata-se de tema polêmico e, mesmo os especialistas e estudiosos possuem opiniões divergentes...

Óbvio ululante.

Óbvio ululante A República proclamada por um monarquista. Resumo: A Proclamação da República, que ocorreu em 15 de...

Terrorismo à brasileira

Terrorismo à brasileiraBrazilian-style terrorism Resumo: Objetiva-se entender o significado do termo “terrorismo” e toda a carga a...

Histórico da violência contra a mulher no Brasil.

"O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos". Simone de Beauvoir. Resumo:A...

Brás Cubas.

Resumo:É uma obra de Machado de Assis que expressou a memória nacional, criticou através da ironia e da volúpia do...

A tese da cegueira deliberada no direito brasileiro.

Resumo: A teoria da cegueira deliberada é oriunda de países adotantes do common law e vem ganhando progressivamente força e...

Nietzsche e a modernidade.

Resumo: Se a modernidade significa a libertação dos padrões antigos e clássicos. A transvaloração da...

O direito à segurança.

Le droit à la sécurité. La sécurité publique, le plus grand défi de l'État contemporain...

Danos causados à dimensão existencial da pessoa humana

Resumo: O atual texto constitucional brasileiro de 1988 estabelece a cláusula geral de tutela da pessoa humana que possui dentre...

Gerações Humanas

Resumo: Cada uma dessas gerações tem algumas características específicas e maneiras de pensar, agir, aprender e se...

Prometeu e Pandora

De fato, a criação do mundo é um problema que, muito naturalmente, despertou e ainda desperta curiosidade do homem,...

Crise de Representatividade

Crise de représentation Resumo: A atual crise de representatividade brasileira traçou um abismo entre eleitores e seus representantes...

Longo caminho para a cidadania brasileira

Un long chemin vers la citoyenneté brésilienne Resumo: “Cidadania no Brasil: O longo caminho” de autoria do...

Sobre o Feminino

Resumo: Entre as primeiras representações na história sobre o feminino estão no discurso filosófico. A cultura...

Direito e o marxismo

Direito e o marxismo Resumo: Ao se tentar analisar o direito como fenômeno jurídico no mundo contemporâneo, a partir dos...

Belle Époque

Belle Époque Polêmicas e modismos. Belle Époque Controverses et modes. Resumo: A virada do século XIX para o XX...

Aborto no mundo e no Brasil

Resumo: A interrupção da gravidez com consequente destruição da concepção humana. O aborto...

Em defesa da soberania brasileira

Em defesa da soberania brasileira A Ministra Cármen Lúcia do Supremo Tribunal Federal e atual Presidente do Tribunal Superior...

Considerações sobre a censura sobre o ordenamento jurídico brasileiro.

Considerações sobre a censura sobre o ordenamento jurídico brasileiro. Resumo: A prática da censura no Brasil...

Revolução Francesa e o Direito.

Revolução Francesa e o Direito. La Révolution française et le droit. Resumo: O preâmbulo da...

Revolução Russa e Direito.

Revolução Russa e Direito. Russian Revolution and Law. Resumo: O impacto da Revolução Russa é...

Considerações sobre a tutela provisória no direito processual civil brasileiro.

Considerações sobre a tutela provisória no direito processual civil brasileiro. O presente artigo considera o vigente...

Efeitos sobre o bloqueio da rede social X no Brasil

Efeitos sobre o bloqueio da rede social X no Brasil O impacto representa algo entre dez a quinze por cento de todos os usuários da...

Legitimidade da Jurisdição Constitucional

Legitimidade da Jurisdição Constitucional Resumo: A análise sobre a legitimidade democrática da...

Estado e Judicialização da política.

Estado e Judicialização da política. Resumo: O termo "judicialização da política" indica que pode haver...

Discurso de Ódio e censura

Hate Speech and Censorship Resumo: Não existem direitos fundamentais absolutos. Podem ser limitados dependendo de cada caso concreto...

Suspensão imediata do X (ex-Twitter) no Brasil

Suspensão imediata do X (ex-Twitter) no Brasil Depois de expirar o prazo de vinte e quatro horas para que a empresa indicasse...

Perspectivas da democracia na América Latina.

Perspectivas da democracia na América Latina. Resumo: Para avaliar a evolução política da democracia na...

Reforma Tributária no Brasil

Reforma Tributária no Brasil Resumo: A EC 132 de 20/12/23 alterou o Sistema Tributário Nacional, promovendo a reforma...

A Lei 14.835/2024, a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura.

A Lei 14.835/2024, a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura. A referida lei tem como missão detalhar os...

Aspectos jurídicos da Era Vargas e do Estado Novo

Aspectos jurídicos da Era Vargas e do Estado Novo Eppur si muove! Resumo: Existiram tentativas de transformação do Poder...

A busca da verdade & a verdade jurídica.

La recherche de la vérité et de la vérité juridique. Resumo: A verdade na filosofia e a verdade no Direito...

Crise do direito pós-moderno.

Crisis of postmodern law Resumo: O pensamento pós-moderno trouxe para o Direito a possibilidade de diálogo entre as diversas teorias por...

Considerações sobre Modernidade e Direito

Considerações sobre Modernidade e Direito Resumo: O pluralismo jurídico tem propiciado diversas formas de...

Considerações sobre o Mandado de Segurança no direito brasileiro

Considerações sobre o Mandado de Segurança no direito brasileiro. Resumo: O modesto texto aborda os principais aspectos do mandado...

Crise do Estado Moderno

Crise do Estado Moderno Resumo: Verifica-se que as constantes crises do Estado moderno se tornaram cada vez mais habituais e devastadoras...

Derrida, direito e justiça.

Derrida, direito e justiça. Derrida, Law and Justice. Resumo: “O direito não é justiça. O direito é o elemento...

Esclarecimentos sobre a hermenêutica jurídica.

Esclarecimentos sobre a hermenêutica jurídica. O termo "hermenêutica" significa declarar, interpretar ou esclarecer e, por...

Considerações da Escola da Exegese do Direito.

Considerações da Escola da Exegese do Direito. Trauma da Revolução Francesa Resumo: As principais...

Considerações sobre o realismo jurídico

Considerações sobre o realismo jurídico Resumo: O realismo jurídico, destacando suas vertentes norte-americana e...

Horizontes da Filosofia do Direito.

Horizontes da Filosofia do Direito. Resumo: A Filosofia do Direito é a meditação mais profunda a respeito do Direito, que...