Carregando...

Carregando...Cadastre-se

ou

Cadastre-se como cliente

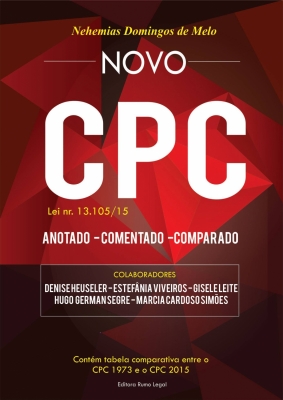

Professora universitária há mais de três décadas. Mestre em Filosofia. Mestre em Direito. Doutora em Direito. Pesquisadora-Chefe do Instituto Nacional de Pesquisas Jurídicas.

ex-Presidente da ABRADE-RJ - Associação Brasileira de Direito Educacional. Consultora do IPAE - Instituto de Pesquisas e Administração Escolar.

Autora de 37 obras jurídicas e articulista dos sites JURID, Lex-Magister, Portal Investidura, COAD, Revista JURES, entre outras renomadas publicações na área juridica.

Artigo do articulista

Belle Époque

Polêmicas e modismos.

Belle Époque

Controverses et modes.

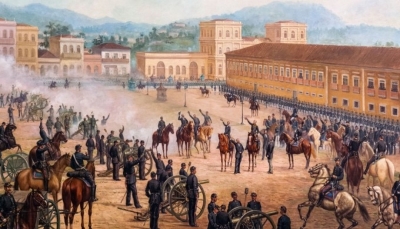

Resumo: A virada do século XIX para o XX representou momento de intensa transformação na vida cultural, social e política no Rio de Janeiro e no Brasil. Um atento olhar sobre a Belle Époque traduz que é considerada como período de pouco destaque na historiografia oficial, apesar da riqueza da sua produção cultural. A Belle Époque no Brasil teve início em 1889, com a Proclamação da República, e foi até 1922, encerrando-se com a semana de Arte Moderna em São Paulo. Assim como na Europa, foi um período de intenso desenvolvimento tecnológico, arquitetônico e urbano. Nos primeiros anos do século XX, o espírito da modernidade atracava definitivamente nos portos cariocas e em pouco tempo imprimia novas feições ao Rio, física e culturalmente ainda imperial.

Palavras-chave: Cultura. Sociologia. Belle Époque. Economia. Paris.

Résumé: Le tournant du XIXe siècle vers le XXe a représenté un moment de transformation intense dans la vie culturelle, sociale et politique à Rio de Janeiro et au Brésil. Un examen attentif de la Belle Époque montre qu’elle est considérée comme une période peu importante dans l’historiographie officielle, malgré la richesse de sa production culturelle. La Belle Époque au Brésil commence en 1889, avec la Proclamation de la République, et se poursuit jusqu'en 1922, pour se terminer avec la Semaine de l'Art Moderne à São Paulo. Tout comme en Europe, ce fut une période d’intense développement technologique, architectural et urbain. Dans les premières années du XXe siècle, l'esprit de modernité s'est définitivement ancré dans les ports de Rio et a donné en peu de temps de nouveaux traits à Rio, physiquement et culturellement encore impériale.

Mots-clés: Culture. Sociologie. Belle Époque. Économie. Paris.

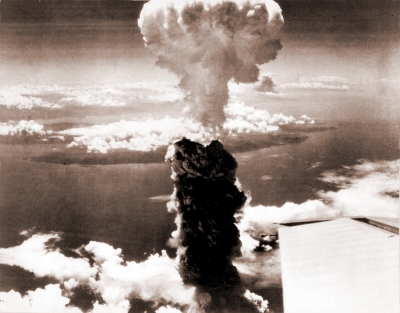

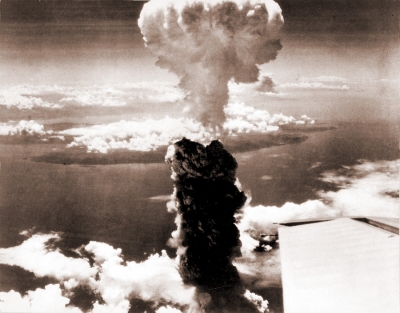

A designação do período do Belle Époque que foi estabelecido entre as duas grandes guerras mundiais, quando as dificuldades econômicas e problemas sociais graves e, somados aos conflitos entre as potências europeias se agravavam progressivamente.

O longo do intervalo existente entre a paz e o fim da Guerra Franco-Prussiana, como uma era de progresso, prosperidade e de bem-estar generalizados. Mas, não foi assim, para quem não pertencia às classes privilegiadas, pois o período de 1870 a 1914 sendo marcado por greves, reivindicações operárias, aguerrida militância anarquista e, ainda, as graves crises políticas pontuadas por revoluções.

Em nosso país, o conceito de Belle Époque teve nova ressonância quando foi associado ao adjetivo "tropical" [1]por Jeffrey Needell em seu ensaio publicado em 1993, no qual se estudam aspectos do processo de europeização da sociedade e da cultura de elite no Rio de Janeiro[2] da virada de séculos. Noutras cidades brasileiras, verificou-se transformação semelhante[3].

Foi o caso de cidade de Salvador, representada por Xavier Marques, que foi estudado por Thiago Mio Salla no livro (Ecos da Belle Époque Brasileira em Portugal: a Recepção de Coelho Neto em Terras Portuguesas) em pauta.

O início dessa mudança pode ser localizado nas décadas finais do Império e na Primeira República, mas nesse momento de sucessivas crises políticas, econômicas e sociais a designação de Belle Époque não parecer ser adequada.

Era uma era de otimismo e crença na inclusão do Brasil na lista de países civilizados, o que correspondeu ao início das reformas urbanas conduzidas pelo Prefeito carioca Pereira Passos (1902-1906) com total apoio do governo federal.

Já a Era das Demolições[4] foi estudada por André Nunes de Azevedo, que prosseguiu até 1922, quando o Rio de Janeiro se preparou para receber condignamente o Rei da Bélgica.

O conceito de Belle Époque acabou por sobrepor-se ao pré-modernismo, igualmente, concebido a posteriori, mas dessa vez por historiadores do modernismo brasileiro interessados em encontrar nas primeiras décadas do século XX, os precursores do movimento os quais, sempre parcialmente, teriam antecipado formas e temas modernistas.

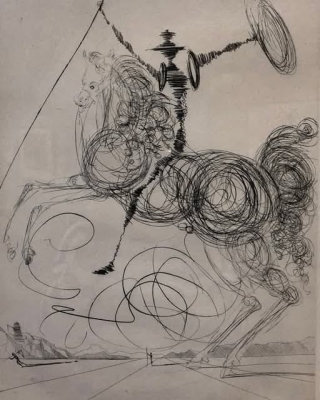

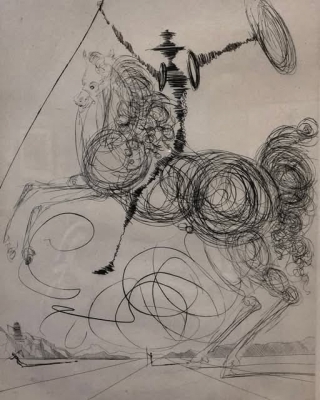

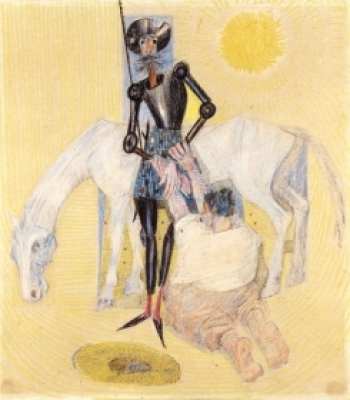

Como resultado dessa confluência de conceitos, o livro acolhe estudos de produções culturais que vão além do ano de 1914, convencionalmente apontado como o fim da Belle Époque. É o caso da revista D. Quixote[5], analisada por Monica Pimenta Velloso, e do art nouveau, estudado por Maurício Silva.

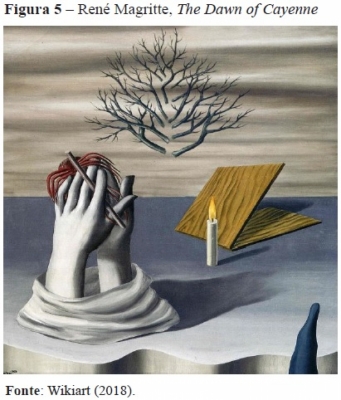

A propósito, o conceito de art nouveau foi pioneiramente transposto do âmbito das artes plásticas para a literatura por José Paulo Paes, que se empenhava em encontrar uma caracterização própria para a produção artística das primeiras décadas do século XX, tentando desvinculá-la das correntes finais do século XIX ao pressupor a existência de um Zeitgeist específico para o período.

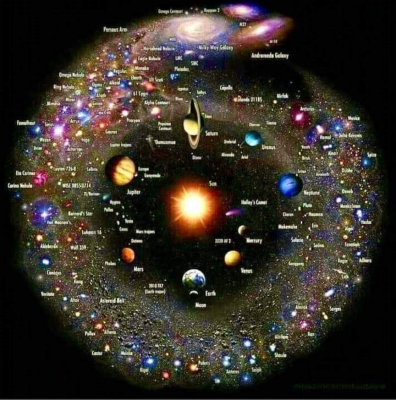

Esforço semelhante de definir a especificidade da produção literária do início do século XX foi empreendido por Flora Sussekind, para quem os escritores daquele tempo produziram em tensão com o horizonte técnico representado por invenções e aperfeiçoamentos tecnológicos que afetaram a vida cotidiana, as condições de trabalho, as modalidades de produção cultural e, consequentemente, a sensibilidade e a visão de mundo dos intelectuais.

Na obra, Carmem Lúcia Negreiros de Figueiredo estuda em crônicas, contos e romances casos particulares de alterações de percepção e sensibilidade em virtude desse novo horizonte técnico.

No livro "Belle Époque", João do Rio[6] figura como testemunha da modernização apressada, contraditória e essencialmente injusta, como se vê nos ensaios de Giovanna Dealtry e André Luiz Barros da Silva, e como agente modernizador da imprensa brasileira, conforme o estudo de Marcus Vinicius Nogueira Soares.

Já Lima Barreto é lembrado como a voz dissonante ou a consciência vigilante da cidade europeizada e excludente que saiu das mãos ciclópicas de Pereira Passos.

Irenísia Torres de Oliveira, Maria Salete Magnoni e Jean-Pierre Chauvin interessam-se pelo processo de formação do escritor mediante autoanálise, crítica da sociedade e da literatura contemporâneas e reflexões sobre o papel do intelectual.

Fátima Maria de Oliveira revela, pela leitura de cartas e artigos, um Lima Barreto[7] atento ao movimento literário contemporâneo e pronto a intervir na defesa de seus interesses. José Osmar de Melo, por sua vez, analisa as sutilezas e a complexidade ficcional do processo de projeção autobiográfica nas “Recordações do escrivão” Isaías Caminha.

As especificidades do “realismo alegórico” em “Triste fim de Policarpo Quaresma”, suscitando-lhe uma comparação com o “realismo naturalista” de En este país...!, de Urbaneja Achelpohl. As histórias de duas personagens “fracassadas”, Policarpo Quaresma e Gozalo Ruiseñol, representariam ficcionalmente o “fracasso” de duas nações sul -americanas, Brasil e Venezuela. Por sua visada crítica, Lima Barreto teria mesmo de ser um precursor valorizado e “assimilado” por Graciliano Ramos como demonstra Ieda Lebensztayn.

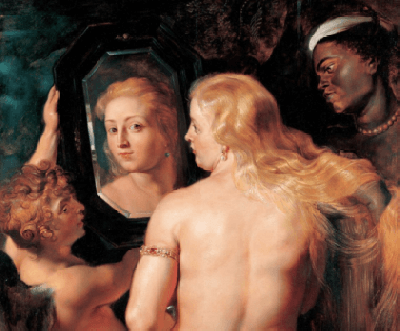

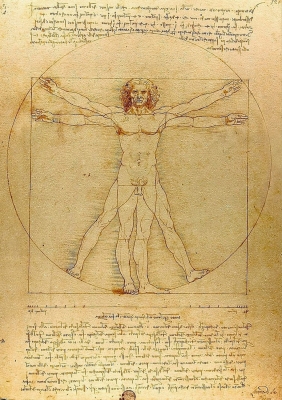

A modernização conservadora ocorrida na Belle Époque se, por um lado, teve um alto custo social, a que não foram indiferentes João do Rio e Lima Barreto, contribuiu, por outro lado, para um certo arejamento das relações familiares e uma crescente atuação social das mulheres. Nesse contexto histórico, começaram a surgir escritoras que colaboraram nos periódicos e publicaram livros de diversa natureza.

Por si só, sua atuação já contribuía para uma afirmação da mulher na sociedade, embora nem sempre essas intelectuais estivessem alinhadas com as posições mais avançadas das reivindicações feministas. Na obra, Rosa Gens[8] analisa as produções de Carmem Dolores e Júlia Lopes de Almeida.

Cumpre destacar que a obra em questão é brasileira, como se depreende da maioria dos ensaios reunidos e sugere a bela capa de Lívia Consentino Lopes Pereira. O primeiro ensaio do volume, porém, da autoria de Maria Cristina Franco Ferraz, trata da noção de memória em Bergson e Nietzsche.

Para o filósofo, a memória conserva integralmente o passado no presente. Já o alemão era extremamente crítico em relação à história e defensor do esquecimento como forma de afirmação da vontade e condição para a ação transformadora sobre o presente.

Lembrar o passado ou esquecê-lo são justamente alternativas para os mais proeminentes escritores do período. Os críticos como João do Rio e Lima Barreto conservaram a memória dos sofrimentos, das práticas sociais e dos sonhos das camadas humildes da população, as quais, de tão maltratadas pelas autoridades responsáveis pela assim chamada Regeneração, pegaram em armas durante os dias convulsos da Revolta da Vacina (1904).

Já os eufóricos e cosmopolitas como Olavo Bilac e Coelho Neto[9] tenderam a comprazer-se com o Rio europeizado, elitizado e embranquecido de Pereira Passos e a fazer esquecer a cidade ainda colonial que resistia além das fachadas art nouveau da avenida Central.

A Belle Époque francesa situa-se no fim da segunda metade do século XIX e o começo do século XX, tendo seu clímax nos anos 1900 e terminando em 1914 com a chegada da Primeira Grande Guerra Mundial.

Entretanto, segundo Eugen Weber que difere dessa situação temporal e coloca o princípio da Belle Époque apenas em 1900. O período anterior a 1904 deveria ser chamado de fin-de-sécle (fim do século), pois correspondem aos anos de depressão econômica, social e moral para a França.

O período não foi heterogêneo e poderia ser encarado como montanha russa de emoções. Aliás, destacou Philipp Blom[10] (2015) que a chegada do novo século despertava insegurança e o desenvolvimento de novas tecnologia atemorizava algumas pessoas ao invés de maravilhá-las. Havia a sensação de estar vivenciando uma forte aceleração rápida ao desconhecido.

Naquele tempo Paris já não era mais reconhecida como máximo exemplo de desenvolvimento e tecnologia e a evolução dos meios de transportes[11] propiciar a movimentação de polos culturais pela Europa, continuou sendo ainda considerada a capital cultural do mundo. James Laver (2014) afirmou que a época foi definida como "a última diversão das classes altas".

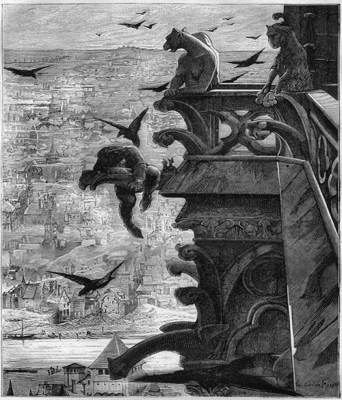

A modernização da cidade, segundo Napoleão III e o Barão de Haussamann, contou com o alargamento de avenidas, a construção de novos prédios, a demolição de comércios e moradias antigas, a higienização com uma rede de água e esgoto e, aos poucos, a cidade enfim, que fosse chamada Ville Lumiére (Cidade Luz).

O ano de 1871 é considerado de marco inicial da Belle Époque quando França e Alemanha assinam o Tratado de Frankfurt[12], o que permitiu um período de paz e desenvolvimento na Europa.

O clima de progresso e otimismo foi se misturando com as inseguranças e, mesmo que o sentimento geral da Belle Époque francesa não tenha sido heterogêneo, colocar seu início apenas em 1900, é deixar de lados as mudanças que já estavam em trâmite quase meio século anterior.

Um dos maiores símbolos de otimismo francês dessa época foi L'Exposition Universelle, onde pavilhões de diversos países mostravam seus motivos de orgulho e progresso como invenções ou coisas que os caracterizassem como nação, funcionando como uma espécie do jogo publicitário.

E, as edições anteriores aconteceram em outros lugares, como Chicago e, também, a própria Paris. Porém, em face da importância que tiveram dentro do período tratado, somente as Exposições de 1889 e 1900.

Recordemos que a Segunda Revolução Industrial[13] teve influência direta na Exposição de 1889 e marcou o centenário da Revolução Francesa, sendo celebrada como importante legado francês para todo o mundo.

A Exposição Universal de 1889 em Paris lançou olhar para o futuro, tendo como principal símbolo a estrutura nua da Torre Eiffel e seu lendário facho de luz. Já a Exposição de 1900 não obteve grandes monumentos preservados, mas contou com a novidade do cinema e uma extensa utilização da luz elétrica.

Ampliava o espaço da moda nas Exposições Universais desde Chicago em 1893 a Turim em 1911. O que inspirou varejistas e consumidores ajudando a promover as trocas internacionais no campo da moda. Apesar de a confecção industrial ter surgido antes da Alta Costura[14] que monopolizou a inovação e lançou tendência, inspiraram-se mais ou menos com preços incomparáveis. (LIPOVETSKY, 2014).

As Maisons de Couture (ateliês dos grandes costureiros) movimentaram boa parte do capital francês e, além disso, os Magasins (lojas de departamento mais “populares”) facilitaram a aquisição de roupas já prontas para usar com medidas generalizadas e mais baratas que as feitas por costureiros sob medida, mas o luxo permaneceu como “um valor insubstituível de gosto e de refinamento de classe no coração da Alta Costura” (LIPOVETSKY, 2014).

Segundo R. F. Pissetti e C. F. Souza (2011), o Art Nouveau[15] pode ser definido como:

“Um movimento internacional desenvolvido em países da Europa e nos Estados Unidos entre o final da década de 1880 e a Primeira Guerra Mundial, com o objetivo de criar uma arte moderna em resposta ao revivalismo histórico exaltado pela era vitoriana, e eliminar as distinções entre as belas artes e as artes aplicadas”.

O estilo influenciou a arquitetura e as artes decorativas sendo caracterizado por linhas fluidas, formas naturais, uso de simbolismo, influências exóticas e utilizações inovadoras dos materiais - como o ferro e o vidro.

Seria um design precioso, não materiais preciosos, mas que também surgiu como um sinal do luxo elitista parisiense. Ele moldou e foi moldado pela cultura da época e sua influência na moda também é bastante perceptível.

Perto dos anos de 1910 que os traços mais característicos do Art Nouveau de exagero e linhas fluidas foram se alterando com a adoção de linhas mais retas e o abandono do espartilho, simplificando a figura da mulher.

Desse modo, o movimento foi se esvaindo aos poucos até dar lugar a o que mais tarde seria chamado de Art Déco e que marca a moda, a arquitetura, os objetos e outros setores nos anos de

- Segundo Pizetti e Souza (2011), o termo “Art Déco” faz referência à Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes que aconteceu em Paris em 1925. No começo ficou conhecido como “estilo moderno” ou “Paris 1925”, só passando para seu nome definitivo nos anos 60.

O art nouveau e os primeiro traços do Art Déco[16] se espalharam pelo mundo durante a Belle Époque inclusive em nosso país.

Mas chegou a ultrapassar os anos de 1920 devido ao relativo baixo impacto da Primeira Guerra Mundial em terras brasileiras.

O marco inicial da Belle Époque brasileira pode ser colocado em 1889 com a Proclamação da República, mas apenas com o governo de Campos Sales (1898 1902) e a sua reforma federalista – que deu mais estabilidade política e econômica ao Brasil – que a elite brasileira moderna das principais cidades realmente começou a se formar.

Percorrendo o começo do século XX até a Semana de Arte Moderna de 1922, esse período foi marcado pelo recorrente esforço dessas elites de se modernizarem perante o mundo e com inspirações principalmente francesas.

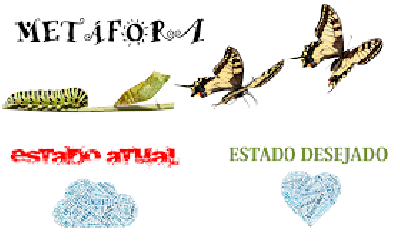

Tudo que é sólido na cultura europeia foi se desfazendo entre os séculos XIX e XX, portanto, a modernização seria “esse processo dinâmico, de passagem, que ocorre com a sociedade, gerando um ‘turbilhão’ que seriam processos importantes nesse momento, como: descobertas científicas, industrialização, expansão urbana”, enquanto o Modernismo é “uma visão mais cultural dentro desses processos sociais (...), uma cultura dentro do mundo das ideias” e a Modernidade é algo no meio das duas definições, “nem processo econômico, nem visão cultural, mas a experiência histórica, a mediação entre um e outro”.[17]

O processo de modernização no Brasil e na América Latina em geral é “exógeno e delineado por interesses externos, construído sem nenhuma espontaneidade. (...) É um processo conservador, longe de ser um processo libertador como o europeu”.

A Belle Époque carioca provavelmente foi a mais importante e evidente do Brasil devido ao fato de ser a capital federal do país na época e abraçar de todas as mudanças e influências que vinham do processo de modernização da França.

Segundo Chataignier (2010) o crescimento urbano da cidade já vinha desde 1817 com a chegada dos ônibus até o bonde elétrico em 1892 e a nova iluminação da cidade.

Durante muito tempo o Rio teve dificuldades em crescer devido ao seu terreno acidentado e a insalubridade da capital. Segundo Bueno (2010), o Rio de Janeiro “continuava uma cidade de ruas sujas e estreitas, vielas tortuosas e epidemias mortíferas” e que “embora tida mundialmente belíssima, era linda apenas vista de um navio”.

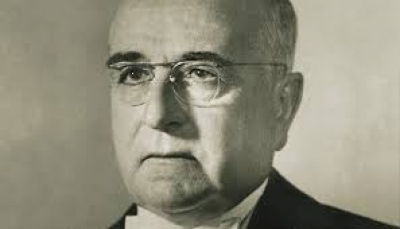

No governo de Rodrigues Alves como Presidente da República (1902-1906) e Pereira Passos[18] como prefeito da cidade do Rio de Janeiro (1902-1906), diversas reformas urbanas foram realizadas com o objetivo de melhorar, embelezar e higienizar a cidade.

Construiu-se a nova avenida Central (hoje é Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro), o que gerou bastante polêmica devido à desapropriação de imóveis, a avenida Beira-Mar e remodelou-se a rua do Ouvidor. Com isso, os cariocas puderam enfim perceber que a cidade se encontrava entre serra e mar e sentirem-se deslumbrados com tanta beleza natural.

Nesse meio tempo também houve a Revolta da Vacina[19], resultado da política “higienizadora” da cidade.

Também influenciou na moda carioca feminina ao, por exemplo, encurtarem levemente as saias e a tornarem menos rodadas devido aos degraus altos dos veículos. Chataignier (2010) afirma que “o Rio de Janeiro parecia uma filial de Paris, não apenas na fala, mas nas atitudes de elegância, vestuário e moda.

A Rua do Ouvidor, que lembrava um comprido shopping center a céu aberto, era o local onde se encontravam as lojas mais chiques”. A moda brasileira até então era uma mistura do local e do que vinha de fora, mas, com essa forte influência francesa no cotidiano, o que era moda na França virava moda no Brasil.

Entretanto, de acordo com Mendes e Carvalho (2015) – e um tanto óbvio, o clima parisiense era bem diferente do carioca, o que fez com que fossem necessárias diversas adaptações de tecidos: “ou se importava de Paris, ou se copiava de Paris, ou se viajava até Paris para comprar artigos de moda.

Igualmente, a figura da mulher foi modificando, não apenas em França, mas, também, no Brasil. Nos anos de 1910, o costureiro parisiense Paul Poiret ajudou a acabar com a ditadura do espartilho, mas, apesar da liberdade nas roupas e da mulher já ser senhora de si, ela ainda era “totalmente dependente do marido ou do pai.

A mulher carioca passava para a sociedade na qual vivia essa imagem de poder através de seu porte empinado, do luxo de sua casa e dos usos da moda” .

O estilo do Art Déco também chega ao Rio de Janeiro ainda durante sua Belle Époque. Há um grande contraste entre as peças mais simples para o cotidiano e as mais sofisticadas para a noite.

Esse período enfim termina em 1922 com a Semana de Arte Moderna que, apesar de também ter sido liderada por Tarsila do Amaral[20], que vestia Poiret, “mostrou haver espaço para uma cultura nacional, na qual se revelavam novos valores calcados na brasilidade autêntica, desamarrada das influências estrangeiras de maneira geral, e que tinha por objetivo criar entre nós o que seria a arte moderna”.

A capital paulista viveu sua Belle Époque “numa versão mais provinciana, mas não menos glamorosa”. A partir da década de 1870 que as transformações urbanas e socioeconômicas se implementam com mais força. A cidade era uma grande distribuidora de produtos importados e ligava a produção cafeeira com o porto de Santos, além de ter grandes bancos e empregos burocráticos.

Em 1891 construíram a avenida Paulista, que se tornou símbolo da cidade. Ela serviu de residência para os novos grandes barões do café, o comércio e a indústria crescente, pois tais homens finos não poderiam ficar nas mesmas áreas que os mais pobres, sinônimo de doenças, e os desempregados.

Um grande exemplo da influência francesa na capital foi a inauguração do Teatro Municipal de São Paulo em 1911, inspirado pela Ópera Garnier de Paris. Braglia (2011) afirma que ele foi feito com a desculpa de que não havia vida social em São Paulo e a noite de sua inauguração foi feita com pompa e glamour[21], sendo este talvez o primeiro problema de trânsito da cidade.

Outra influência francesa evidente foi a da moda feminina. As paulistas normalmente usavam roupas pretas e tinham grande apreço por joias, mas a cidade não tinha joalherias e estas eram trazidas do Rio de Janeiro.

Com a chegada da Belle Époque, as paulistanas enfim ganharam lojas à sua altura. Elas tinham um gosto especial por vestidos cheios de “frufrus”, mas, a partir dos anos de 1910, adotam com vigor o tailleur, bem mais sóbrio e adequado ao clima oscilante de São Paulo.

Somado a esse estilo, as paulistas também adotam a saia entravée, fina e que limitava o andar a poucos centímetros, mas que as encantou. Curiosamente, essa saia foi feita por Paul Poiret, o mesmo que acabou com a ditadura do espartilho.

A moda acompanhou o desenvolvimento urbano e a modernização desse final de século XIX e começo do XX, mostrando novos papéis e representações da mulher numa sociedade em constante mudança.

No Brasil, as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brusque ( apenas para citar alguns exemplos) que também incluem a Bahia, Pará, Amazonas, entre outros buscaram acompanhar as novas tendências vindas da Europa tanto pelas roupas quanto pelas novas construções e projetos de urbanização copiados principalmente de Paris.

Em terras Brasilis, nesse período que se teve o fim do Brasil Império e o início do Brasil República, também pode-se verificar que foi nessa época que houve grandes avanços tecnológicos, como a implantação de indústrias no país e desenvolvimento dos meios de transportes.

Como ocorreu o fluxo imigratório[22] no Brasil na virada dos séculos XIX para o XX e fazer um percurso do que foi a Belle Époque no mundo e no Brasil, cabe ressaltar que esse período foi de grande importância para a construção do modelo atual de sociedade híbrida que temos no Brasil.

Referências

ALVES, Marcelo. A Belle Époque do Brasil orgulhosamente apresenta: As aventuras do Homus Cinematograficus Estrelando João do Rio. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/literatura/article/download/5280/4711/16803 Acesso em 10.10.2024.

BAUDELAIRE, Charles. A modernidade. In: COELHO, Teixeira (Org.). A modernidade de Baudelaire. Trad. Suely Cassal. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

BENJAMIN, Walter. J – Baudelaire. In: Passagens. Belo Horizonte: ED. UFMG, 2009.

______. E – Haussmannização, Luta de Barricadas. In: Passagens. Belo Horizonte: ED. UFMG, 2009.

______.Paris do Segundo Império. In: Obras Escolhidas III. Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1989.

______. Sobre Alguns Temas em Baudelaire. In: Obras Escolhidas III. Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1989.

BILAC, Olavo. Júlio Verne, o bonde, o burro e outros escritos. São Paulo: Barcarolla,2004.

BLOM, P. Os anos vertiginosos: Mudança e cultura no ocidente -1900-1914. 1ª.ed. Rio de Janeiro: Record, 2015.

BRAGLIA, N. C. Paulicéia de ontem: as revistas ilustradas e o viver urbano nas primeiras décadas do século XX. 2011. 139 f. Dissertação (Mestrado em História Social) – Departamento de História, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. 2011. Disponível em: < https://tede2.pucsp.br/handle/handle/12687 > .

BUENO, Eduardo. Brasil: uma história: cinco séculos de um país em construção. São Paulo: Leya, 2010.

CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade. 10ª. ed. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2008.

CHATAIGNIER, Gilda. História da Moda no Brasil. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2010.

DOS SANTOS, Diego Rufino. As dessemelhanças sociais nas ruas da Belle Époque carioca. Disponível em: https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/20360/1/DRSantos.pdf Acesso em 10.10.2024.

DIAS, Andreia Luiza; SILVEIRA, Nara Niceia C.B.G.; SILVEIRA, Julienne da Silva. Belle Époque Brasileira: Imigração e Raça. Revista Humanidades & Inovação Março de 2022.

FAUSTO, Boris. História do Brasil. 13ª ed., 1ª reimpr. São Paulo: Edusp, 2009.

FERREIRA, C. R.; BETTA, E. P. S. Famílias Renaux, Bauer e Krieger: reflexos de moda na Belle Époque Brusquense. In: Moda Documenta: museu, memória e design 2015. Anais do Congresso Internacional de Memória, Design e Moda, São Paulo, 2015. São Paulo: MIMo/Estação das Letras e Cores Editora, Ano 2. n 01. v. 01. p. [518-530]. Disponível em: http://www.modadocumenta.com.br/wpcontent/uploads/2016/01/ANAIS-MD2015_portugues.pdf Acesso em10.10.2024.

FREUD, Sigmund. História de uma neurose infantil: (“O homem dos lobos”): além do princípio do prazer e outros textos (1917-1920). Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das letras, 2010.

LIMA, Natália Dias de Casado. A Belle Époque e seus reflexos no Brasil. Disponível em: https://periodicos.ufes.br/semanadehistoria/article/view/23114 Acesso em 10.10.2024.

LIPOVETSKY, Gilles. O Império do Efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. Edição de bolso. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

MENDES, R. A.; CARVALHO, D. A. Os modos de vestir e a influência francesa na Belle Époque carioca. Iniciação - Revista de Iniciação Científica, Tecnológica e Artística. São Paulo, vol. 5, n. 2, nov. 2015. P. 10-21. Disponível em: http://www1.sp.senac.br/hotsites/blogs/revistainiciacao/wpcontent/uploads/2015/11/ 75_IC_VOL-5_2.pdf .

MÉRCHER, Leonardo. Belle Époque francesa: a percepção do novo feminino na joalheria Art Nouveau. VI Simpósio Nacional de História Cultural. Escritas da História: Ver – Sentir – Narrar. Teresina, 2012.

MIGLIARI, Wellington. Pré-modernismo e República: Antinomias da Belle Époque no Brasil. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/280761865_Pre-Modernismo_e_Republica_Antinomias_da_Belle_Epoque_no_Brasil Acesso 11.101.2024.

MILAGRE JÚNIOR, S. L.; FERNANDES, T. F. Belle Époque Brasileira: as transformações urbanas no Rio. Revista História em curso. Belo Horizonte, v.3, n.3, 1º sem. 2013. P. 19-33. Disponível em: http://periodicos.pucminas.br/index.php/historiaemcurso/article/view/5337 .

MOTTA, Débora. Um olhar crítico sobre a Belle Époque brasileira. Disponível em: https://siteantigo.faperj.br/?id=3690.2.5 Acesso em 10.10.2024.

NEEDELL, Jeffrey D. Belle époque tropical: Sociedade e cultura de elite no Rio de Janeiro na virada do século. Tradução de Celso Nogueira. São Paulo: Cia. das Letras, 1993

NEGREIROS, Carmem; OLIVEIRA, Fátima; GENS, Rosa Belle Époque. a cidade e as experiências da modernidade. Belo Horizonte, MG: Relicário, 2019.

NEGREIROS, Carmem; OLIVEIRA, Fátima; GENS, Rosa. Belle Époque: crítica, arte e cultura. Rio de Janeiro: LABELLE; Faperj; São Paulo: Intermeios, 2016.

NIETZSCHE, Friedrich. A vontade de poder. Tradução de Marcos Sinésio P. Fernandes e Francisco José D. Moraes. Rio de Janeiro: Contraponto, 2008.

POIRET, Paul. King of Fashion: the autobiography of Paul Poiret. Londres: V&A Publications, 2009.

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Secretaria das Culturas. Arquivo da Cidade. 2002. Memória da Destruição. Rio - Uma História que se Perdeu. Disponível em: https://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4204430/4101439/memoria_da_destruicao.pdf Acesso em 10.10.2024.

ROCHA, Oswaldo Porto. A Era das Demolições. Disponível em:https://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4204210/4101374/era_demolicoes_hab_pop.pdf Acesso em 10.10.2024.

ROSE, Clare. Art Nouveau fashion. Londres: V&A publishings, 2014.

SALLA, Thiago Mio . Os filhos da coruja. São Paulo : Todavia, 2024 . 36p. ISBN: 9786585773188.

SALLA, Thiago Mio . Angústia. São Paulo : Todavia, 2024 . 314p. ISBN: 9786556925578.

SALLA, Thiago Mio . Ecos da Belle Époque Brasileira em Portugal: a Recepção de Coelho Neto em Terras Portuguesas. In: XV Encontro ABRALIC , 2016 , Rio de Janeiro. Anais do XV encontro ABRALIC. : , 2016.

TEODORO, Jorge Benedito de Freitas. As Imagens da Modernidade nos "Quadros Parisienses" de Baudelaire e a Relação com o Caderno J-Baudelaire do Projeto das Passagens. Disponível em: https://www.gewebe.com.br/pdf/cad09/Jorge_Freitas.pdf Acesso em 10.10.2024.

WEBER, Eugen. França fin-de-siècle. São Paulo: Companhia das letras, 1988.

[1] A Belle Époque brasileira, também conhecida como Era Dourada ou Belle Époque Tropical, foi a versão sul-americana do movimento francês Belle Époque. O marco inicial da Belle Époque brasileira foi a Proclamação da República em 1889. O governo de Campos Sales (1898-1902) foi o responsável pela reforma federalista que deu mais estabilidade política e econômica ao Brasil. A Belle Époque brasileira foi marcada por grandes avanços tecnológicos, como a implantação de indústrias e o desenvolvimento dos meios de transporte. O período foi marcado por um esforço das elites de se modernizarem, com inspirações principalmente francesas. A Primeira Guerra Mundial, que começou em julho de 1914, decretou o fim do clima eufórico da Belle Époque.

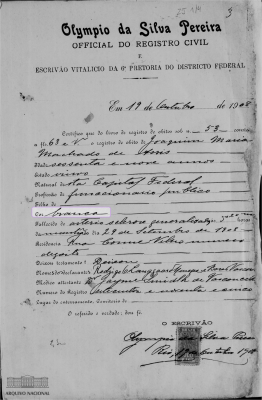

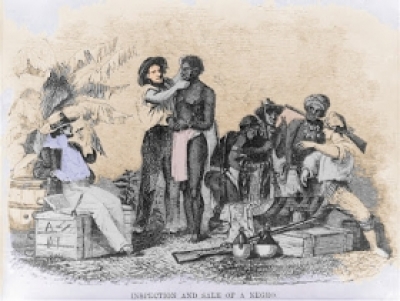

[2] No Rio de Janeiro, houve profundas mudanças sociais em sua paisagem urbana. A explosão urbana do final do século XIX fez com que a sua população saltasse de 266 mil a 730 mil habitantes entre 1872 a 1904, devido à chegada na cidade de imigrantes em 1875 (40% da força de trabalho) com a construção da Central do Brasil, de vários soldados da Guerra de Canudos em 1897 sem moradia e, de ex-escravos do Vale do Paraíba com a abolição em 1888 (34% da população era negra ou mestiça), consequentemente inchando sobretudo os cortiços e as favelas que começam a brotar nos morros do centro da cidade, criando assim o Morro da Providência em 1897 (primeira favela do Rio de Janeiro). Em 1920, a população do Rio de Janeiro atingiu 1.157.873 segundo o IBGE.

[3] Autores brasileiros como Arthur Azevedo, Coelho Neto, José Severiano de Resende, Olavo Bilac e Tobias Barreto que bem traduziram o espaço, a claridade e o frescor são as qualidades da vida em natureza. Entre as contradições geradas pelo progresso final do século XIX e início do seguinte, no caso brasileiro, está também a oposição entre a cidade e o campo. Porém, na chave de transformações históricas e sociais, com o surgimento da república e queda da monarquia, há uma aposta ambivalente nos moldes e valores cotidianos.

[4] Enquanto Capital Federal, o Rio de Janeiro deveria transformar-se numa “Europa possível” e, ao mesmo tempo, corporificar um modelo de nacionalidade como porta de entrada e cartão postal do Brasil. No âmbito da cidade simbólica, permeando a construção imagística da cidade progressista da Belle Époque, despontavam as críticas dissidentes. A ironia cortante presente na tessitura dos textos das crônicas jornalísticas, a cidade, harmônica e ideal do planejamento burguês, é retratada como cenário de tensões sociais, trocas culturais e disputas, tendo a cidade sido o palco de grandes movimentos políticos e sociais. O “bota-abaixo” constituiu-se na total destruição de variadas propriedades, como casas comerciais e cortiços, ordens de despejo, ou seja, uma verdadeira febre de demolições que levaram os cidadãos a protestos, tendo em vista o autoritarismo imposto pelo governo como, por exemplo, a obrigatoriedade da vacina, as desapropriações embasadas em um discurso cientificista, onde se faziam os cidadãos crerem que suas casas estavam infectadas por bactérias. Com o objetivo de “civilizar” o Brasil, o então presidente da República Rodrigues Alves (1902 – 1906) concede ao prefeito Pereira Passos totais poderes para tornar-se o Barão de Haussmann do Rio de Janeiro, transformando a velha cidade colonial em uma urbe moderna.

[5] D. Quixote foi uma revista humorística que circulou no Brasil no período de 1917 a 1927. Seu fundador e diretor era o bibliotecário, jornalista e publicitário Manuel Bastos Tigre (D. Xiquote). Seu primeiro número saiu em 16 de maio de 1917. A revista teve como diretor-geral Luis Pastorino. A revista teve contribuidores como Emílio de Menezes, Humberto de Campos, Antonio Torres, Nicoláo Ciancio, Adolpho Paixão, André Dumanoir e Bastos Tigre para a escrita e Julião, Raul, Calixto, Storni, Helios, Madeira de Freitas, George Bluow, Banbino e Nery para as ilustrações

[6] João do Rio, pseudônimo de João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto (Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1881 — 23 de junho de 1921), foi um jornalista, cronista, contista, romancista, tradutor e teatrólogo brasileiro. Considerado um pioneiro da crônica-reportagem, ele era membro da Academia Brasileira de Letras, tendo sido o membro mais jovem a ser eleito para compor a instituição. Homem negro de pele clara, gordo, de origem humilde e compreendido como homossexual, Paulo Barreto enfrentou estereótipos e discriminações, conquistando a ascensão social através de seu trabalho como jornalista. Seus escritos retratavam principalmente a sociedade carioca em seus hábitos, costumes e rituais, focando em seus membros mais requintados e nos mais pobres. Publicou, em vida, extensa bibliografia, tendo feito do jornalismo sua principal fonte de renda.

[7] Lima Barreto é um escritor brasileiro pré-modernista nascido em 13 de maio de 1881 e falecido em 01 de novembro de 1922. Descendente de escravos, sentiu na pele a exclusão social devido à sua origem, inclusive nos meios acadêmicos. Além do alcoolismo, enfrentou diversos problemas de saúde em sua vida e foi internado em hospício por mais de uma vez." "Recordações do escrivão Isaías Caminha foi seu primeiro livro publicado, em 1909. Entretanto, Triste fim de Policarpo Quaresma (1915) é o preferido pela crítica literária. Suas obras são realistas e trazem uma visão crítica da sociedade brasileira. O escritor trabalha, com ironia, não só a temática nacionalista, como também discute as diferenças sociais e a questão do preconceito racial. Como ele escreveu em seu Diário íntimo (1953): “A capacidade mental dos negros é discutida a priori e a dos brancos, a posteriori”.

[8] NEGREIROS, Carmem; OLIVEIRA, Fátima; GENS, Rosa Belle Époque. a cidade e as experiências da modernidade. Belo Horizonte, MG: Relicário, 2019. A reconfiguração do espaço urbano torna visível e ressignifica o sentido de moderno, compreendido não mais como oposição a eterno e antigo, mas como ponto transitório no fluxo do tempo que anula a possibilidade de precisar uma origem do presente, no passado, em meio à aceleração contínua que marca a experiência na transição do século XIX para o XX.

[9] Coelho Neto (Henrique Maximiano Coelho Neto), romancista, crítico e teatrólogo, nasceu em Caxias, MA, em 21 de fevereiro de 1864, e faleceu no Rio de Janeiro, RJ, em 28 de novembro de 1934. Eleito deputado federal pelo Maranhão, em 1909, foi reeleito em 1917. Foi também secretário-geral da Liga de Defesa Nacional e membro do Conselho Consultivo do Teatro Municipal. Além de exercer vários cargos, Coelho Neto multiplicava a sua atividade em revistas e jornais, no Rio e em outras cidades. Além de assinar trabalhos com seu próprio nome, escrevia sob inúmeros pseudônimos, entre outros: Anselmo Ribas, Caliban, Ariel, Amador Santelmo, Blanco Canabarro, Charles Rouget, Democ, N. Puck, Tartarin, Fur-Fur, Manés. Cultivou praticamente todos os gêneros literários, deixou uma obra imensa e foi, por muitos anos, o escritor mais lido do Brasil. Apesar dos ataques que sofreu por parte de gerações mais recentes, sua presença na literatura brasileira ficou devidamente marcada. Em 1928, foi eleito Príncipe dos Prosadores Brasileiros, num concurso realizado pelo O Malho. João Neves da Fontoura, no discurso de posse, traçou-lhe o justo perfil: “As duas grandes forças da obra de Coelho Neto residem na imaginação e no poder verbal. [...] Havia no seu cérebro, como nos teatros modernos, palcos móveis para as mutações da mágica. É o exemplo único de repentista da prosa. [...] Dotado de um dinamismo muito raro, Neto foi um idólatra da forma.

[10] Philipp Blom é um historiador, novelista e tradutor alemão, nascido em Hamburgo em 22 de janeiro de 1970. Blom estudou em Viena e Oxford, onde se doutorou em História Moderna. Viveu em Londres e Paris, mas atualmente reside em Viena. Como jornalista, escreveu para o Times Literary Supplement, The Financial Times, The Independent, The Guardian, e o Sunday Telegraph no Reino Unido. Em países germanófonos, escreveu para a Neue Züricher Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, Financial Times Deutschland, Berliner Zeitung, Der Standard, e Die Tageszeitung.

[11] O bonde, assim que nasceu, matou a “gôndola” e a “diligência”, limitou despoticamente a esfera da ação das caleças e dos cupês, tomou conta de toda a cidade – e só por generosidade ainda se admite a concorrência, aliás, bem pouco forte, do tílburi. Em trinta e cinco anos, esse operário da democracia estendeu por todas as zonas da urbs o aranhol dos seus trilhos metálicos, e senhoreou-se de todas as ruas urbanas e suburbanas, povoando bairros afastados, criando bairros novos, alargando de dia em dia o âmbito da capital, estabelecendo comunicações entre todos os alvéolos da nossa imensa colmeia (BILAC, 2004, p. 34).

In: (PDF) Pré-Modernismo e República: Antinomias da Belle Époque no Brasil. Available from: https://www.researchgate.net/publication/280761865_Pre-Modernismo_e_Republica_Antinomias_da_Belle_Epoque_no_Brasil [accessed Oct 11 2024].

[12] O Tratado de Frankfurt foi assinado em 10 de maio de 1871, encerrando a Guerra Franco-Prussiana e estabelecendo as condições de paz entre a França e a Prússia: A França foi obrigada a ceder a Alsácia e parte da Lorena ao Império Alemão. A França foi obrigada a pagar uma indenização de guerra de cinco bilhões de francos de ouro. A França foi obrigada a financiar os custos da ocupação das províncias do norte pelas tropas alemãs. Foram libertados 100 (cem) mil prisioneiros de guerra franceses. O tratado estabeleceu os termos para o comércio entre os dois países, o uso de vias navegáveis e o retorno dos prisioneiros de guerra.

[13] Foi um período de grande desenvolvimento tecnológico e industrial, que se estendeu de 1850 a 1945. Foi marcada por: Novas tecnologias: A introdução de novas técnicas e fontes de energia, como o petróleo, que substituiu o carvão e o ferro da Primeira Revolução Industrial; Aumento da produção; A capacidade industrial aumentou, permitindo a produção em massa de bens manufaturados; Expansão da industrialização: A industrialização se espalhou para outros países da Europa, além dos Estados Unidos e Japão. Invenções: Foram criadas invenções como o motor a explosão, o automóvel, o avião, os antibióticos e a dinamite; Desenvolvimento da comunicação: Foram criados meios de comunicação como o telefone, o telégrafo e o rádio; Urbanização: A substituição do homem pela máquina levou a um êxodo rural, com pessoas indo para as cidades em busca de trabalho; Neocolonialismo: O avanço industrial das potências europeias motivou o início do neocolonialismo; Capitalismo financeiro: O surgimento de grandes empresas monopolizou os setores industriais e de mercado, dando início ao capitalismo financeiro.

[14] Alta costura, ou haute couture em francês, é um conceito que se refere à produção de roupas de luxo e exclusivas, feitas à mão e sob medida. As peças são caracterizadas por sua qualidade, exclusividade e técnicas de costura refinadas. A alta costura é um termo legalmente protegido e controlado na França, onde só pode ser usado por casas de moda que recebam a designação do Ministro da Indústria. Para ser considerada uma marca de alta costura, é preciso atender a alguns requisitos, como: Ter um ateliê em Paris; Empregar um número mínimo de funcionários em tempo integral ; Apresentar duas coleções por ano, com pelo menos 35 modelos cada; Fazer as peças sob encomenda com ao menos uma prova de roupa ; Estar em conformidade com os padrões da Chambre Syndicale de la Haute Couture.

[15] O impressionismo como dominante da estética artística da primeira fase – contendo artistas como Monet, Degas, Renoir e Van Gogh. Com essa leva célebre artística, surge o movimento Art Nouveau, simbolizando o marco temporal da Belle Époque, pois essa passagem conceituava-se pelas construções expansivas e arquitetônicas com a raiz do ferro e do vidro, ocupando um arquétipo universal da arte nas construções que poderiam ser manuseadas com os materiais originários da indústria. O conceito era adquirir uma quebra das formas geométricas clássicas.

[16] O Art Déco teve grande influência na arquitetura, design de interiores, artes plásticas, gráficas e cinema. As principais características do estilo são: Uso de materiais luxuosos, como jade, laca e marfim; Combinação de artesanato fino com desenho moderno; Edifícios estilizados com padrões florais, formas geométricas e bordas com baixo relevo . O Art Déco chegou ao Brasil na década de 1920, mas se difundiu entre os anos 1930 e 1940. O Rio de Janeiro é considerado a capital do Art Déco na América Latina, com cerca de 400 imóveis e várias obras de arte nesse estilo. No Brasil, é possível encontrar obras arquitetônicas com o estilo em grandes capitais como São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte, Campo Grande e Porto Alegre. Os principais arquitetos de Art Decó em Paris na década de 20 foram Auguste Perret e Henri Sauvage.

[17] As principais diferenças entre o Art Nouveau e o Art Déco são: O Art Nouveau é caracterizado por linhas curvas, onduladas e assimétricas, enquanto o Art Déco preza por linhas retas ou esféricas. O Art Nouveau foi influenciado pelo movimento Arts and Crafts, enquanto o Art Déco foi influenciado pelo construtivismo, futurismo e cubismo. O Art Nouveau se inspira na natureza, com representações de elementos como folhas, flores e animais. O Art Déco, por outro lado, representa a natureza de forma abstrata. O Art Nouveau é irregular e assimétrico, enquanto o Art Déco é simétrico e rígido. Tipo de movimento O Art Nouveau é um movimento, influenciado por questões sociais, enquanto o Art Déco é um estilo decorativo. Ambos os estilos uniram a arte e a indústria, e colocaram a mulher como personagem central. No Brasil, o Art Déco está presente em obras como o Teatro Carlos Gomes, a Estação Central do Brasil, o Edifício Altino Arantes, o Estádio do Pacaembu, o Elevador Lacerda e o Cristo Redentor.

[18] Francisco Pereira Passos (São João Marcos, 29 de agosto de 1836 — Rio de Janeiro, 12 de março de 1913) foi um engenheiro e político brasileiro. Foi Prefeito do então Distrito Federal entre 1902 e 1906, nomeado pelo Presidente Rodrigues Alves. No início do século XX, o Rio de Janeiro passava por graves problemas sociais, decorrentes, em grande parte de seu rápido e desordenado crescimento, alavancado pela imigração europeia e pela transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Na ocasião em que Pereira Passos assume a Prefeitura da cidade, o Rio de Janeiro, com sua estrutura de cidade colonial, possuía quase um milhão de habitantes carentes de transporte, abastecimento de água, rede de esgotos, programas de saúde e segurança. Na região central do Rio de Janeiro – a Cidade Velha e adjacências – eclodiam habitações coletivas insalubres (cortiços), epidemias de febre amarela, varíola, cólera, conferindo à cidade a fama internacional de porto sujo ou "cidade da morte", como se tornara conhecida. A reforma urbana de Pereira Passos, período conhecido popularmente como “O Bota-Abaixo”, visou o saneamento, o urbanismo e o embelezamento, dando ao Rio de Janeiro ares de cidade moderna e cosmopolita.

[19] O discurso cientificista de fins do século XIX induzia a muitos a acreditarem que a vacina e a demolição dos cortiços seriam a solução para as mazelas sociais, as quais se tornavam uma ameaça à população do Rio de Janeiro, pois as classes populares eram vistas como “classes perigosas”. A aprovação da Lei da Vacina foi o estopim que levou a população à revolta, a qual eclodiu no dia 10 de novembro de 1904. Posteriormente, o governo suspende a obrigatoriedade da vacina. A imprensa da época registrou com frequência todo o evento, bem como seus desdobramentos posteriores. A crônica foi o gênero mais utilizado para a abordagem da revolta, o que de acordo com Margarida Neves, constitui um registro que nos revela “o tempo vivido.”

[20] Tarsila de Aguiar do Amaral (Capivari, 1 de setembro de 1886— São Paulo, 17 de janeiro de 1973) foi uma pintora, desenhista, escultora, ilustradora, cronista e tradutora brasileira. É considerada uma das principais artistas modernistas latino-americanas, além de ser considerada a pintora que melhor alcançou as aspirações brasileiras de expressão nacionalista nesse estilo artístico. Como integrante do Grupo dos Cinco, Tarsila também é considerada uma grande influência no movimento da arte moderna no Brasil, ao lado de Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Foi fundamental na formação do movimento estético, Antropofagia (1928-1929); na verdade, foi Tarsila quem com seu célebre quadro, Abaporu, inspirou o famoso Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade.

[21] Poema “O cisne”, de Baudelaire:

‘’Foi-se a velha Paris (de uma cidade a história

Depressa muda mais que um coração infiel);

[...]

Paris muda! muda, mas nada em minha nostalgia

Mudou! novos palácios, andaimes, lajedos,

Velhos subúrbios, tudo em mim é alegoria.

E essas velhas lembranças pesam mais do que rochedos’’.

Esse poema, segundo Walter Benjamin, “possui o movimento de um berço que balança entre a modernidade e Antiguidade’’ (BENJAMIN, Walter. 2009), isto é, uma fonte de transformações que ensejaram as reformas. Percebe-se um sujeito poético fadado às lembranças de um passado o qual não lhe pertence mais, por isso a nova Paris ressoa a ele como um lugar irreconhecível, onde sua identidade e vivência não são similares, nem sequer adentram ao pertencimento. Dessa forma, o sujeito é aplainado pelo obstáculo de lidar com essas lembranças, visto que elas são acumuladas emocionalmente, sendo metaforicamente mais pesadas que rochedos. Essa sensação do eu-lírico pode ser correlata às sensações daquele povo estigmatizado pela reforma que ocorria, tendo em vista a dissimilaridade no pertencimento social e econômico na figuração das mudanças. O pertencer, para o povo, acaba dissolvendo-se no ar de imediatismo cívico, moderno e segregado.

[22] Ao mesmo tempo, o governo promulgou políticas para dissuadir grupos não-brancos de imigrar para o Brasil. Em 28 de junho de 1890, o Governo Provisório baixou um decreto declarando que o Brasil estava aberto à “entrada gratuita de pessoas saudáveis e aptas para o trabalho”, que não fossem criminosos ou procedentes da Ásia ou da África. Mais tarde, a Constituição de 1934 incluiu um artigo sobre cotas de imigração que afirmava o seguinte: “A entrada de imigrantes no território nacional ficará sujeita às restrições necessárias para garantir a integração étnica e a capacidade física e jurídica do imigrante; as chegadas de imigrantes de qualquer país não podem, entretanto, exceder a taxa anual de dois por cento do total dessa nacionalidade residente no Brasil nos cinquenta anos precedentes”.

Artigos Anteriores

Olhar medieval sobre a Lua

Resumo: A Idade Média, também conhecida como Era Medieval, foi um período da história europeia que se estendeu do...

Paradoxos da Filosofia do Direito contemporânea

Os problemas centrais da Filosofia do Direito são permanentes e são três, a saber: a identificação do conceito...

Controle de jornada laboral no direito brasileiro.

Resumo: O controle da jornada de trabalho na modalidade de teletrabalho a partir do que é previsto pela Consolidação das Leis do...

STF suspende plataforma Rumble

STF suspende plataforma Rumble Há dois meses atrás a Primeira Turma do STF confirmou, por unanimidade, a suspensão imediata...

Filosofia e o Direito do século XXI

Resumo: A filosofia no século XXI é caracterizada pela crescente relevância da reflexão sobre questões...

Último depoimento por videoconferência.

Último depoimento por videoconferência. Logo no início da sessão, ao responder se já havia sido preso,...

Tragédia da Piedade

Tragédia da Piedade Resumo: Foi notável drama social que aconteceu no início do século XX e impactou toda a sociedade...

Retratos do Brasil por Sebastião Salgado

Retratos do Brasil por Sebastião Salgado Sebastião Salgado morreu aos oitenta e um anos em Paris em 23 de maio de 2025. Por...

Gramática da Língua Portuguesa chora.

Gramática da Língua Portuguesa chora. Hoje a Gramática da Língua Portuguesa restou mais pobre. O...

Criminalização do uso de IA (Lei 15.123/2025)

Criminalização do uso de IA (Lei 15.123/2025) A majoração da pena para os crimes cometidos contra mulheres...

Recurso Extraordinário no direito processual civil contemporâneo

Recurso Extraordinário no direito processual civil contemporâneo O recurso extraordinário é um tipo de recurso usado...

Considerações sobre a Lei 14.457/2022.

Considerações sobre a Lei 14.457/2022. Resumo: A Lei 14.457/22 dispõe sobre o Programa Emprega + Mulheres,...

Constitucionalismo digital

Constitucionalismo digital Resumo: O constitucionalismo digital refere-se à adaptação e aplicação dos...

A fundamentação liberal do Estado Democrático de Direito.

A fundamentação liberal do Estado Democrático de Direito. The liberal foundation of the Democratic State of Law...

Educação especial inclusiva: considerações.

Educação especial inclusiva: considerações. Resumo: Infelizmente, o conceito de inclusão social e...

O existencialismo e o Direito

O existencialismo e o Direito Resumo: O existencialismo influencia o direito ao valorar a liberdade individual, a responsabilidade e a escolha...

A Lógica da Hermenêutica Jurídica.

Resumo: A filosofia do direito labora, exatamente, com muitos valores fundantes da ordem social, política e jurídica nacional. Trata-se de...

Assédio Judicial & conscientização.

É alarmante o assédio judicial contra os jornalistas e comunicadores e agrava-se potencialmente há mais de mil...

Direito ao Silêncio[1]

Resumo: Seja o acusado preso ou solto, indiciado ou acusado, ou mesmo a pessoa seja chamada para depor na condição de testemunha,...

A Peste

Algumas palavras sobre palavra “peste”: ela deriva do latim pestis que, longe de designar originalmente uma doença...

A condução coercitiva para interrogatório e o direito de silêncio de indiciado e testemunha[1].

A condução coercitiva para interrogatório e o direito de silêncio de indiciado e testemunha[1]. Resumo: É...

A grave questão dos direitos humanos no Brasil contemporâneo

A grave questão dos direitos humanos no Brasil contemporâneo Muito desafiador é refletir sobre a prisão, tendo...

Contratualização do direito de família.

Contratualização do direito de família. É verdade que o modelo de composição familiar sofreu muitas e...

Controvérsias sobre Planejamento Sucessório no Brasil

Controvérsias sobre Planejamento Sucessório no Brasil É sabido da extrema relevância do tema planejamento...

Afinal, o que é o Direito?

Resumo: O direito tem diversas concepções, como a heteronomia, a tridimensionalidade jurídica, os direitos...

Troilo e Créssida

Troilus and Cressida Resumo: Troilo e Créssida é uma tragédia pouco conhecida de William Shakespeare que se passa durante...

Revolução: a incógnita da história.

Resumo: O conceito de revolução evoluiu ao longo do tempo, passando a representar a possibilidade de construir uma nova ordem...

História Contemporânea e o Direito.

Resumo: A história contemporânea começa em 1789, durante a Revolução Francesa e se prolonga até os...

Paradigma do processo penal brasileiro: colaboração premiada.

Paradigma do processo penal brasileiro: colaboração premiada. Resumo: Reconhece-se que a colaboração premiada...

A saga da ditadura

A saga da ditadura Resumo: Originalmente o termo "ditador" correspondia ao título de antigo soberano magistrado apontado pelo senado da...

História do Controle de Constitucionalidade.

História do Controle de Constitucionalidade.History of Constitutionality Control. Resumo: A história do controle de constitucionalidade...

A Questão Palestina

A Questão Palestina Teve início com o movimento sionista, um movimento nacionalista judaico que surgiu em 1890 e teve como principal...

Responsabilidade civil em face de transplante de órgãos e transfusão sanguínea.

Responsabilidade civil em face de transplante de órgãos e transfusão sanguínea. Resumo: A responsabilidade civil do Estado em...

A busca da verdade no direito processual

A busca da verdade no direito processualThe search for truth in procedural law Resumo: A precípua finalidade do direito processual é a...

Metafísica e Direito

Metafísica e DireitoMetaphysics and Law Resumo: É verdade que é próprio do Direito realizar a mediação, isto...

Direito & Justiça

Direito & JustiçaDroit et justice Resumo: A razão do direito moderno é aquela que estabelece uma ordem objetiva e...

Propedêutica sobre a verdade.

Propedêutica sobre a verdade. Resumo: Primeiramente, cumpre saber que a verdade se mostra através de um sistema de valores que passa pelo...

Dogmática Jurídica

Dogmática Jurídica Resumo: A dogmática jurídica corresponde a uma abordagem do estudo do direito que se baseia na...

Minimum et minimorum

Minimum et minimorumDireito Penal Mínimo Resumo: Muito se tem discutido sobre a crise do Direito Penal, no Brasil e no mundo, e a discussão...

Considerações sobre o Direito Penal Máximo

Resumo: O Direito Penal Máximo é corrente que defende a ampliação de leis penais e das penas de prisão, além...

Cyberconstitucionalismo

Cyberconstitutionnalisme Resumo: Ao analisar o momento histórico em que se encontram os Estados Nacionais contemporâneos, cumpre observar o...

Importantes fatos de 2024

Importantes fatos de 2024 O ano de 2024 nos trouxe o Plano nacional de Cuidados cujo projeto de lei já foi encaminhado ao Presidente da...

Destra & Sinistra

Destra & SinistraJacobinos & Girondinos Resumo: As principais diferenças entre a esquerda e a direita se baseiam no que cada uma dessas...

A condução coercitiva para interrogatório e o direito de silêncio de indiciado e testemunha .

A condução coercitiva para interrogatório e o direito de silêncio de indiciado e testemunha . Resumo: É sabido que o...

Entre o Direito e a Guerra

Entre o Direito e a Guerra Resumo: O Direito Internacional e o Direito Internacional Humanitário (DIH) estabelecem normas que regulam o uso da...

Tendências do Direito Contemporâneo.

Tendências do Direito Contemporâneo. Nota-se que a transformação digital tem influenciado os mais diferentes setores da...

Voto divergente do Ministro Barroso na responsabilização dos provedores digitais.

Voto divergente do Ministro Barroso na responsabilização dos provedores digitais. Em 18.12.2024, o Plenário do Supremo Tribunal...

Ampliação da responsabilidade civil e criminal das redes digitais

Ampliação da responsabilidade civil e criminal das redes digitais Resumo: A responsabilidade civil abrange a...

Responsabilidade das plataformas digitais.

Resumo: Em 11 de dezembro de 2024, o Ministro Luiz Fux que é o relator de uma das ações com repercussão geral sobre o artigo...

Esclarecimentos sobre prisão no direito processual penal brasileiro.

Esclarecimentos sobre prisão no direito processual penal brasileiro.Clarifications on imprisonment in Brazilian criminal procedural law. Resumo:...

O mito do homem cordial

O mito do homem cordial Resumo: Na maior parte do século XIX, as explicações a respeito da brasilidade estavam fulcradas na...

Simbologia da violência e polarização política.

Simbologia da violência e polarização política. Resumo: Para o domínio e a fluência de um indivíduo nos...

O tempo e o direito penal e direito processual penal.

O tempo e o direito penal e direito processual penal. Resumo: A incidência da preclusão sobre o exercício do direito à prova...

Responsabilidade Civil das concessionárias de serviços públicos no Brasil.

Responsabilidade Civil das concessionárias de serviços públicos no Brasil. Resumo: Cumpre destacar que a responsabilidade civil do...

STF e a repercussão geral da cannabis sativa em farmácia de manipulação.

STF e a repercussão geral da cannabis sativa em farmácia de manipulação. Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)...

Discurso Jurídico do Supremo Tribunal Federal.

Discurso Jurídico do Supremo Tribunal Federal.Metáforas e ficções jurídicas. Resumo: Identifica-se a ocorrência...

Alinhamento Tributário Internacional do Brasil

Alinhamento Tributário Internacional do Brasil Em três de outubro de 2024, a Medida Provisória 1.262 que introduziu o Adicional da...

Proibição de celulares na escola

Proibição de celulares na escola Trata-se de tema polêmico e, mesmo os especialistas e estudiosos possuem opiniões divergentes...

Óbvio ululante.

Óbvio ululante A República proclamada por um monarquista. Resumo: A Proclamação da República, que ocorreu em 15 de...

Terrorismo à brasileira

Terrorismo à brasileiraBrazilian-style terrorism Resumo: Objetiva-se entender o significado do termo “terrorismo” e toda a carga a...

Histórico da violência contra a mulher no Brasil.

"O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos". Simone de Beauvoir. Resumo:A...

Brás Cubas.

Resumo:É uma obra de Machado de Assis que expressou a memória nacional, criticou através da ironia e da volúpia do...

A tese da cegueira deliberada no direito brasileiro.

Resumo: A teoria da cegueira deliberada é oriunda de países adotantes do common law e vem ganhando progressivamente força e...

Nietzsche e a modernidade.

Resumo: Se a modernidade significa a libertação dos padrões antigos e clássicos. A transvaloração da...

O direito à segurança.

Le droit à la sécurité. La sécurité publique, le plus grand défi de l'État contemporain...

Danos causados à dimensão existencial da pessoa humana

Resumo: O atual texto constitucional brasileiro de 1988 estabelece a cláusula geral de tutela da pessoa humana que possui dentre...

Gerações Humanas

Resumo: Cada uma dessas gerações tem algumas características específicas e maneiras de pensar, agir, aprender e se...

Prometeu e Pandora

De fato, a criação do mundo é um problema que, muito naturalmente, despertou e ainda desperta curiosidade do homem,...

Crise de Representatividade

Crise de représentation Resumo: A atual crise de representatividade brasileira traçou um abismo entre eleitores e seus representantes...

Longo caminho para a cidadania brasileira

Un long chemin vers la citoyenneté brésilienne Resumo: “Cidadania no Brasil: O longo caminho” de autoria do...

Sobre o Feminino

Resumo: Entre as primeiras representações na história sobre o feminino estão no discurso filosófico. A cultura...

Direito e o marxismo

Direito e o marxismo Resumo: Ao se tentar analisar o direito como fenômeno jurídico no mundo contemporâneo, a partir dos...

Aborto no mundo e no Brasil

Resumo: A interrupção da gravidez com consequente destruição da concepção humana. O aborto...

Em defesa da soberania brasileira

Em defesa da soberania brasileira A Ministra Cármen Lúcia do Supremo Tribunal Federal e atual Presidente do Tribunal Superior...

Considerações sobre a censura sobre o ordenamento jurídico brasileiro.

Considerações sobre a censura sobre o ordenamento jurídico brasileiro. Resumo: A prática da censura no Brasil...

Revolução Francesa e o Direito.

Revolução Francesa e o Direito. La Révolution française et le droit. Resumo: O preâmbulo da...

Revolução Russa e Direito.

Revolução Russa e Direito. Russian Revolution and Law. Resumo: O impacto da Revolução Russa é...

Considerações sobre a tutela provisória no direito processual civil brasileiro.

Considerações sobre a tutela provisória no direito processual civil brasileiro. O presente artigo considera o vigente...

Efeitos sobre o bloqueio da rede social X no Brasil

Efeitos sobre o bloqueio da rede social X no Brasil O impacto representa algo entre dez a quinze por cento de todos os usuários da...

Legitimidade da Jurisdição Constitucional

Legitimidade da Jurisdição Constitucional Resumo: A análise sobre a legitimidade democrática da...

Estado e Judicialização da política.

Estado e Judicialização da política. Resumo: O termo "judicialização da política" indica que pode haver...

Sobre a Decisão da Jurisdição Constitucional

Sobre a Decisão da Jurisdição Constitucional Resumo: O Judiciário contemporâneo possui forte...

Discurso de Ódio e censura

Hate Speech and Censorship Resumo: Não existem direitos fundamentais absolutos. Podem ser limitados dependendo de cada caso concreto...

Suspensão imediata do X (ex-Twitter) no Brasil

Suspensão imediata do X (ex-Twitter) no Brasil Depois de expirar o prazo de vinte e quatro horas para que a empresa indicasse...

Perspectivas da democracia na América Latina.

Perspectivas da democracia na América Latina. Resumo: Para avaliar a evolução política da democracia na...

Reforma Tributária no Brasil

Reforma Tributária no Brasil Resumo: A EC 132 de 20/12/23 alterou o Sistema Tributário Nacional, promovendo a reforma...

A Lei 14.835/2024, a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura.

A Lei 14.835/2024, a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura. A referida lei tem como missão detalhar os...

Aspectos jurídicos da Era Vargas e do Estado Novo

Aspectos jurídicos da Era Vargas e do Estado Novo Eppur si muove! Resumo: Existiram tentativas de transformação do Poder...

A busca da verdade & a verdade jurídica.

La recherche de la vérité et de la vérité juridique. Resumo: A verdade na filosofia e a verdade no Direito...

Crise do direito pós-moderno.

Crisis of postmodern law Resumo: O pensamento pós-moderno trouxe para o Direito a possibilidade de diálogo entre as diversas teorias por...

Considerações sobre Modernidade e Direito

Considerações sobre Modernidade e Direito Resumo: O pluralismo jurídico tem propiciado diversas formas de...

Considerações sobre o Mandado de Segurança no direito brasileiro

Considerações sobre o Mandado de Segurança no direito brasileiro. Resumo: O modesto texto aborda os principais aspectos do mandado...

Crise do Estado Moderno

Crise do Estado Moderno Resumo: Verifica-se que as constantes crises do Estado moderno se tornaram cada vez mais habituais e devastadoras...

Derrida, direito e justiça.

Derrida, direito e justiça. Derrida, Law and Justice. Resumo: “O direito não é justiça. O direito é o elemento...

Esclarecimentos sobre a hermenêutica jurídica.

Esclarecimentos sobre a hermenêutica jurídica. O termo "hermenêutica" significa declarar, interpretar ou esclarecer e, por...

Considerações da Escola da Exegese do Direito.

Considerações da Escola da Exegese do Direito. Trauma da Revolução Francesa Resumo: As principais...

Considerações sobre o realismo jurídico

Considerações sobre o realismo jurídico Resumo: O realismo jurídico, destacando suas vertentes norte-americana e...

Horizontes da Filosofia do Direito.

Horizontes da Filosofia do Direito. Resumo: A Filosofia do Direito é a meditação mais profunda a respeito do Direito, que...

Aljubarrota, a batalha medieval.

Aljubarrota, a batalha medieval. Aljubarrota conheceu sua mais célebre batalha no fim da tarde do dia 14 de agosto de 1385 quando as...

Precedentes Judiciais no Brasil.

Precedentes Judiciais no Brasil. Precedentes à brasileira[1]. Resumo: Há uma plêiade de...

Uma imensidão chamada Machado de Assis.

Uma imensidão chamada Machado de Assis. Resumo: Machado foi fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, além...

Concepção social do contrato na ordem jurídica brasileira.

Concepção social do contrato na ordem jurídica brasileira. Social concept of contract under the Brazilian legal order...

Triste retrato das escolas brasileiras

Triste retrato das escolas brasileiras Resumo: A reflexão sobre a educação brasileira nos faz deparar com o triste retrato...

A verdade no direito processual brasileiro

A verdade no direito processual brasileiro Resumo: A busca incessante da verdade no processo seja civil, penal, trabalhista,...

Previsões sobre a Reforma Tributária no Brasil

Previsões sobre a Reforma Tributária no Brasil Predictions about Tax Reform in Brazil Resumo: A Proposta de Emenda...

Filosofia e Educação segundo Jacques Derrida.

Filosofia e Educação segundo Jacques Derrida. Philosophie et éducation selon Jacques Derrida. Resumo: Derrida defendeu que...

Reforma da Código Civil brasileiro

Reforma da Código Civil brasileiro Reform of the Brazilian Civil Code Resumo: O Código Civil brasileiro vigente é um...

Considerações sobre a dosimetria da pena no ordenamento jurídico brasileiro.

Considerações sobre a dosimetria da pena no ordenamento jurídico brasileiro. Resumo: Um dos temas mais relevantes do Direito...

A história da raça

A história da raça The history of the race Resumo. Em verdade, o conceito de raça tido como divisão aproximada dos humanos...

A Educação Platônica

A Educação Platônica Ou a sabedoria na Paideia justa. Resumo: Pretendeu-se trazer algumas considerações sobre...

Regulamentação de Redes Sociais.

Regulamentação de Redes Sociais. Regulation of Social Networks. Resumo: Lembremos que o vigente texto constitucional brasileiro...

Necropolítica brasileira.

Necropolítica brasileira. Brazilian necropolitics. Resumo: O termo "necropolítica" foi criado pelo filósofo Achille Mbembe em 2003...

O imponderável

O imponderável É aquilo que não se pode pesar ou ponderar, o que não tem peso apreciável,...

Considerações sobre mediação escolar

Considerações sobre mediação escolar Resumo: Em síntese, a mediação escolar é mais...

Diga não ao Bullying e ao cyberbullying

Diga Não ao Bullying. O dia 7 de abril é conhecido pelo Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola...

Liberdade de Expressão

Liberdade de Expressão A dimensão da liberdade de expressão com advento das redes sociais e demais...

Evolução histórica do bullying

Evolução histórica do bullying Bullying[1] é vocábulo de origem inglesa e, em muitos países...

Trabalhadores por aplicativo

Trabalhadores por aplicativo Em recente pesquisa do IBGE apontou que, em 2022, o país tinha 1,5 milhão de pessoas que...

A sexualidade e o Direito.

A sexualidade e o Direito. Sexualité et loi. Resumo: O Brasil do século XXI ainda luta por um direito democrático da...

Sabatina de Dino e Gonet.

Sabatina de Dino e Gonet. Resumo: A palavra "sabatina" do latim sabbatu, significando sábado. Originalmente, era...

Darwinismo social e a vida indigna

Darwinismo social e a vida indigna Autora: Gisele Leite. ORCID 0000-0002-6672-105X e-mail: professora2giseleleite2@gmail...

Velha República e hoje.

Velha República e hoje. Resumo: A gênese da república brasileira situa-se na República da Espada, com o...

Reticências republicanas...

Reticências republicanas... Resumo: No ano de 1889, a monarquia brasileira conheceu um sincero declínio e, teve início a...

Suprema Corte e Tribunal Constitucional nas democracias contemporânea

Suprema Corte e Tribunal Constitucional nas democracias contemporânea Resumo: A história do Supremo Tribunal Federal é da...

A Etiologia da Negligência Infantil

Etiologia da negligência infantil Resumo: É perversa a situação dos negligentes que foram negligenciados e abandonados...

Assédio Moral e Assédio Sexual no ambiente do trabalho.

Assédio Moral e Assédio Sexual no ambiente do trabalho. Resumo: Tanto o assédio moral como o sexual realizam...

Verdade & virtude no Estoicismo

Verdade & virtude no Estoicismo Resumo: Não seja escravo de sentimentos. Não complique e proteja sua paz de espírito...

Esferas da justiça e igualdade complexa.

Esferas da justiça e igualdade complexa. Spheres of justice and complex equality. Resumo: Walzer iniciou sua teoria da justiça...

Obrigatória a implementação do Juiz das Garantias

Obrigatória a implementação do Juiz das Garantias Finalmente, em 24 de agosto do corrente ano o STF considerou...

Parecer Jurídico sobre Telemedicina no Brasil

Parecer Jurídico sobre Telemedicina no Brasil Gisele Leite. Professora universitária há três décadas. Mestre em Direito...

A descriminalização do aborto no Brasil e a ADPF 442.

A descriminalização do aborto no Brasil e a ADPF 442. The decriminalization of abortion in Brazil and the ADPF 442. Autores: Gisele Leite...

O feminino em Machado de Assis

The feminine in Machado de Assis Between story and history. Resumo: A importância das mulheres traçadas por Machado de...

A crítica a Machado de Assis por Sílvio Romero

A crítica a Machado de Assis por Sílvio Romero Resumo: Ao propor a literatura crítica no Brasil, Sílvio Romero estabeleceu...

Educação em Direitos Humanos

Para analisarmos o sujeito dos direitos humanos precisamos recordar de onde surgiu a noção de sujeito com a filosofia moderna. E,...

Caminhos e descaminhos da Filosofia do Direito Contemporâneo.

Paths and detours of the Philosophy of Contemporary Law. Resumo: O direito contemporâneo encontra uma sociedade desencantada, tendo em grande...

A influência do estoicismo no Direito.

Resumo: A notável influência da filosofia estoica no direito romano reflete no direito brasileiro. O Corpus Iuris Civilis, por sua...

Considerações sobre a Magna Carta de 1215.

Resumo: O regime político que se consolidou na Inglaterra, sobretudo, a partir do século XVII, foi o parlamentarismo...

Insight: A Peste de Camus

Insight: The Camus Plague Bubonic Plague and Brown Plague Resumo: Aproveitando o movimento Direito &...

O Tribunal e a tragédia de Nuremberg.

O Tribunal e a tragédia de Nuremberg. Resumo O Tribunal de Nuremberg representou marco para o Direito Internacional Penal[1],...

Breves considerações sobre os Embargos de Declaração.

Breves considerações sobre os Embargos de Declaração. Resumo: Reconhece-se que os Embargos de...

As polêmicas do processo civil

Controversies of civil procedure. Resumo: As principais polêmicas consistiram na definição da actio romana, o direito de...

Parecer Jurídico sobre o uso de mandado de segurança em face de ato judicial no direito brasileiro.

Gisele Leite. Professora universitária há três décadas. Mestre em Direito. Mestre em Filosofia. Doutora em Direito...

Sabedoria de Polônio.

Resumo: Em meio aos sábios conselhos de Polônio bem como de outros personagens nas obras de William Shakespeare e, ainda, a...

A polêmica sobre a fungibilidade recursal e o CPC/2015.

A polêmica sobre a fungibilidade recursal e o CPC/2015. Resumo: Ainda vige acirrada polêmica acerca de fungibilidade recursa e...

Lolita de Nabokov.

Nabokov é reconhecido como pertencente ao Olimpo da literatura russa, bem ao lado de Fiodor Dostoiévski, Liev Tolstói e...

Garantismo penal versus realidade brasileira

Resumo: No confronto entre garantistas e punitivistas resta a realidade brasileira e, ainda, um Judiciário entrevado de tantas demandas. O mero...

Prova pericial, perícia e da declaração de óbito no direito processual civil e direito previdenciário

Resumo: O presente artigo pretende explicar a prova pericial no âmbito do direito processual civil e direito previdenciário,...

Entre o Bardo e o Bruxo.

Resumo: O ilustre e renomado escritor inglês William Shakespeare fora chamado em seu tempo de "O Bardo", em referência aos antigos...

Entre perdas e ganhos da principiologia constitucional brasileira

Resumo O presente texto pretende analisar a evolução das Constituições brasileiras, com especial atenção o...

O rei não morre.

Edson Arantes do Nascimento morreu hoje, no dia 29 de dezembro de 2022, aos oitenta e dois anos. Pelé, o rei do futebol é imortal...

ChildFree

Resumo: É recomendável conciliar o atendimento aos princípios da dignidade da pessoa humana e da livre iniciativa, dessa forma...

O significado da Justiça.

Resumo: O Poder Judiciário comemora o Dia da Justiça nesta quinta-feira, dia oito de dezembro de 2008 e, eventuais prazos processuais que...

Positivismo, neopositivismo, nacional-positivismo.

Positivism, neopositivism, national-positivism. Resumo: O positivismo experimentou variações e espécies e chegou a ser fundamento...

Em busca do conceito do crime propriamente militar.

Resumo: O crime propriamente militar, segundo Jorge Alberto Romeiro, é aquele que somente pode ser praticado por militar, pois consiste em...

HUMOR E IRONIA NO MACHADO

Resumo: A extrema modernidade da obra machadiana que foi reconhecida por mais diversos críticos, deve-se ao fato de ter empregado em toda sua...

Hitler, um bufão de sucesso.

Hitler, a successful buffoon. Coincidences do not exist. Resumo: O suicídio de Hitler em 30 de abril de 1945 enquanto estava confinado no...

De 11 para 16 ministros.

Fico estarrecida com as notícias, como a PL que pretende aumentar o número de ministros do STF. Nem a ditadura militar sonhou em...

Decifrando Capitu

Resumo: Afinal, Capitu traiu ou não traiu o marido? Eis a questão, o que nos remete a análise do adultério como crime e fato...

Mudanças no Código Brasileiro de Trânsito

Resumo: O texto aborda de forma didática as principais mudanças operadas no Código Brasileiro de Trânsito através da Lei...

Deus, pátria e família.

Resumo: A tríade do título do texto foi citada, recentemente, pelo atual Presidente da República do Brasil e nos faz recordar o...

A morte da Rainha Elizabeth II

A Rainha Elizabeth II morre aos noventa e seis anos de idade, estava em sua residência de férias, o Castelo Balmoral, na Escócia e,...

Kant é tão contemporâneo

Resumo: Kant fundou uma nova teoria do conhecimento, denominada de idealismo transcendental, e a sua filosofia, como um todo, também fundou o...

A evolução doutrinária do contrato

Resumo: Traça a evolução do contrato desde direito romano, direito medieval, Código Civil Napoleônico até o...

A varíola dos macacos.

Resumo: A varíola do macaco possui, de acordo com informe técnico da comissão do governo brasileiro, a taxa de letalidade...

A Lei do Superendividamento e ampliação principiológica do CDC.

A Lei do Superendividamento e ampliação principiológica do CDC. Resumo: A Lei 14.181/2021 alterou dispositivos do Código de...

Adeus ao Jô.

Jô era um gênio... enfim, a alma humana é alvo fácil da dor, da surpresa dolorosa que é nossa...

Entre o céu e a terra.

Já dizia o famoso bardo, "há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia" Por sua vez,...

Aumento da violência escolar na escola brasileira.

Resumo: Os alarmantes índices apontam para o aumento da violência na escola principalmente no retorno às aulas presenciais. Precisa-se...

Breves Considerações sobre as Constituições brasileiras.

Resumo: No total de setes Cartas Constitucionais deu-se visível alternância entre regimes fechados e os mais democráticos, com...

Massacre na Escola texana.

Resumo: Em 2008, a Suprema Corte dos EUA determinou que a emenda garantia o direito individual de possuir uma arma e anulou uma lei que proibia as...

Primeiro de Maio.

Resumo: A comemoração do Dia do Trabalho e Dia do Trabalhador deve reverenciar as conquistas e as lutas por direitos trabalhistas em prol de...

Efeitos do fim do estado de emergência sanitária no Brasil.

Resumo: O Ministro da Saúde decretou a extinção do estado de emergência sanitária e do estado de emergência de...

19 de abril, Dia dos povos indígenas.

Resumo: A existência do dia 19 de abril e, ainda, do Estatuto do Índio é de curial importância pois estabelece...

O túmulo dos ditadores.

Resumo: O túmulo de ditadores causa desde vandalismo e depredação como idolatria e visitação de adeptos de suas...

Ativismo, inércia e omissão na Justiça Brasileira.

Activism, inertia and omission in Brazilian Justice Justice according to the judge's conscience. Activisme, inertie et omission dans la justice...

Janela partidária

Fenêtre de fête Resumo: A janela partidária é prevista como hipótese de justa causa para mudança de partido,...

Parecer Jurídico sobre os direitos de crianças e adolescentes portadores de Transtorno de Espectro Autista (TEA) no direito brasileiro vigente.

Parecer Jurídico sobre os direitos de crianças e adolescentes portadores de Transtorno de Espectro Autista (TEA) no direito brasileiro...

O significado da Semana da Arte Moderna de 1922.

Resumo: A Semana da Arte Moderna no Brasil de 1922 trouxe a tentativa de esboçar uma identidade nacional no campo das artes, e se libertar dos...

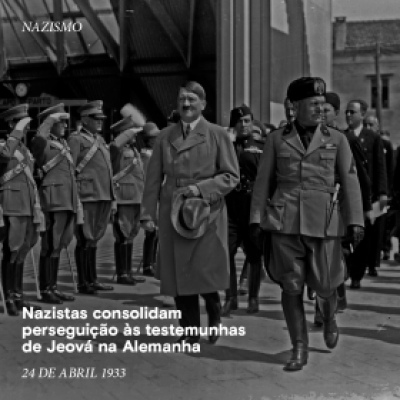

Apologia ao nazismo é crime.

Resumo: Dois episódios recentes de manifestações em prol do nazismo foram traumáticos à realidade brasileira...

Considerações preliminares sobre contratos internacionais.

Resumo: O presente texto introduz os conceitos preliminares sobre os contratos internacionais e, ainda, o impacto da pandemia de Covid-19 na...

Impacto da Pandemia de Covid-19 no Direito Civil brasileiro.

Impacto da Pandemia de Covid-19 no Direito Civil brasileiro. Resumo: A Lei 14.010/2020 criou regras transitórias em face da Pandemia de...